母親ばかりがケアを担う現状を変えるには? 〜家族で医療的ケアを覚えるという選択〜

みなさんは、妻・夫どちらも同じくらい医療的ケアや育児ができますか?

医療的ケア児の家庭では、主たる介護者は9割以上が母親です。

また、「主たる養育者である母親の約7割は就業しておらず、医療的ケアを独りで担っているケースも10.9%存在」しています。

引用:医療ケアシッターNancy 医療的ケア児親子をとりまく環境 医療的ケア児とは

これは「育児・医療的ケア=母親の役割」という古い価値観が、いまも根強く残っていることのあらわれです。

「母親がケアを担うのが当たり前」、母親の人格や生活を尊重せず、「子どものケアをするための存在」となってしまう現状を知り、考えさせられました。

参考:藤原里佐氏 障害児の 母親役割に 関する再考の 視点

目次

1.私が出来ればいいと思っていた

出産後、子どもはNICUに入院。私たち夫婦は在宅で安全にケアができるように、NICUの看護師さんから育児や医療的ケア、注意するポイントなど指導を受けました。

私は昼・夜の2回面会し、看護師としての経験もあったため、ケアもスムーズに習得できました。

夫は仕事の都合で夜のみの面会で、おむつ交換や経管栄養の準備を初めて行いました。

スムーズにできていましたが、

腹部ケアや胃管の交換については「怖い」「(私)がやった方が上手だし、娘の負担も少ない」と言っていました。

私は夫ができない医療的ケアについて、

「夫が無理してやる必要はない。私が出来ればいい」と思っていました。私は育児休業中で、夫は仕事をしていたため、夫にケアを任せるタイミングもないと思ったのです。

でもその結果、私にしかできないケアが増え、夫に長時間娘を任せて外出することが難しくなっていきました。

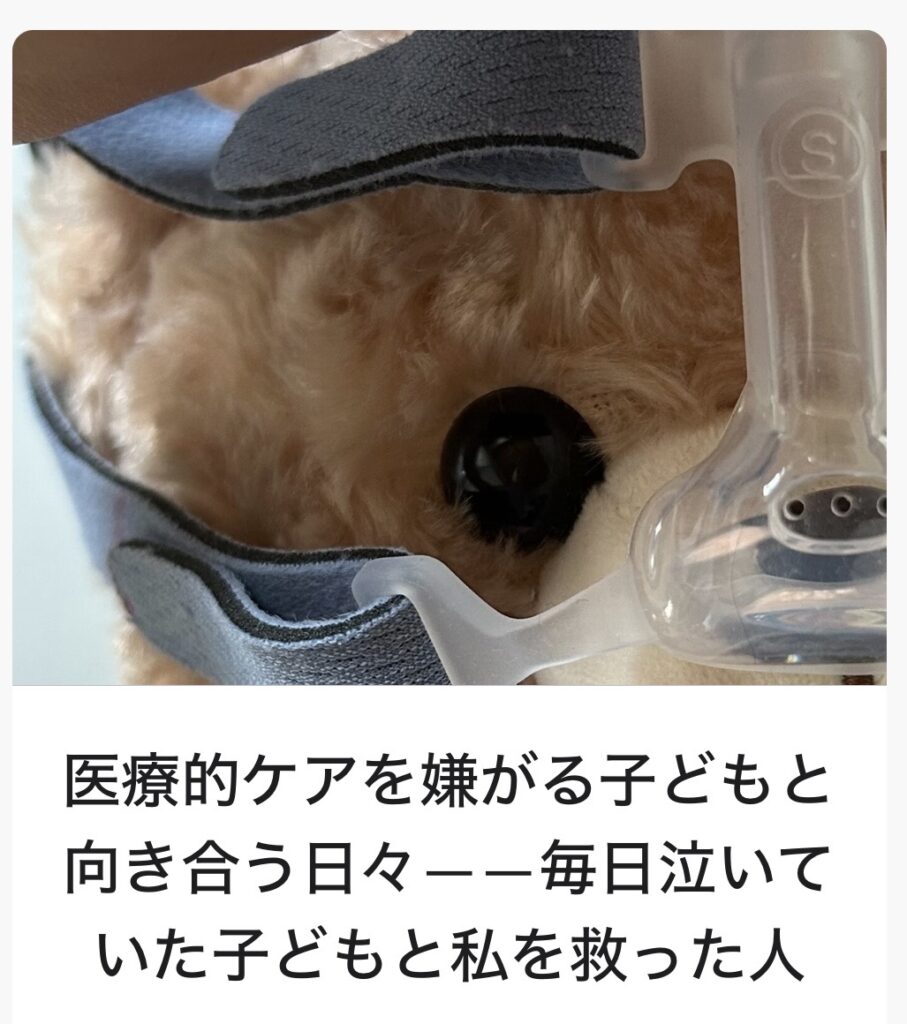

ある日、娘に呼吸器を導入することになりました。

しかし娘は拒否し、私はつけることへの葛藤やうまくいかない現状に涙があふれてしまいました。

そのとき訪問看護師さんから「ご主人もできた方が安心ですね」と声をかけられました。夫に伝えると、「(私)ができないのに僕もできるわけない」「無理に呼吸器を使わなくてもいいんじゃない?」という言葉が返ってきました。

★こちらもご覧ください★

私はもともと、「やりたくないことを無理にやる必要はない」と考えています。

夫は家事や育児、仕事も頑張ってくれています。一緒に育児を頑張ってくれていて、心から感謝しています。

なので「私がもっと頑張らなきゃ」と思い、自分を追い詰めていました。

2.夫の「やりたくない」気持ちをどうするか

私は、「夫がやりたくないケアを無理にやらせる必要はない」と思っています。

ただし、私しかケアができないと、私がいないときに娘が一番困ります。

そこで「どうすれば“やってみよう”」という気持ちになるのか──その工夫は必要かもしれないと考えました。

今後、私が復職した際や緊急時にも、夫や祖父母もケアを出来た方が娘のためでもあります。

3.家族が医療的ケアを覚えるためのステップ

1)思いを聞く

- ケアに対する不安(「ケアは大変だと思うか。どういうところが怖いか」など)

- ケアをしている母親、ケアをしない自分をどう見るか(「家族がケアを覚える必要性について」など)

など、まずは現状に関して本音を言えるように環境を整える。

2)母親と家族の気持ちを話す

「なぜケアを覚えてもらう必要があるか」「ケアを母親だけしかできないとどうなるのか。それに関してどう思うか」など、話し合いの場を持つことがきっかけに、家族の団結や新たなスタートができることもあります。

3)責めない

「やらない=悪」ではありません。孤独感や劣等感を与えないことが大切です。

また、やった際に失敗したとしても”責めない”ことが重要です。

4)決意を信じる

やると言ったときは、その気持ちを信じて任せてみる。

失敗しても、責めずに一緒に続けましょう

5)中立的な立場のサポーターを

訪問看護師さんなど、家庭内の空気に左右されずに話を聞ける人がいると安心です。

その場合、”中立的な立場”でいてもらうようにしましょう。

6)スモールステップで進める

- まずは見学

- 次に準備を手伝う

- 一緒にやる

- 最終的に一人でやる

という流れで段階的に。

また、

- 手順をマニュアルや動画で視覚化したり、

- 振り返って「どこが難しかった?」「今も怖く感じる?」と共感しながら確認する

ことで、安心感と成功体験が得られます。

ちなみに、主たる介護者の9割は母親だからといって、

父親やほかの家族が”楽をしている”というわけでは決してありません。

↓↓こちらに、父親やきょうだいの葛藤や辛さについて書いていますので、ぜひご覧ください。

おわりに

医療的ケアを家族全員でシェアできるようになることは、母親の負担軽減と子どもの安全を守ることにもつながります。

もちろん、みんな一生懸命頑張っている中で、無理に押しつける必要はありません。

でも、“やってみたい”と無理なく思える工夫と、寄り添いの気持ちがあれば、少しずつ状況は変わっていくかもしれません。

「母親がやって当たり前」ではなく、

「家族と地域、みんなで子供の命を支えていくこと」が、

もっと自然なこととして受け入れられる社会になりますよう願っています。

医療的ケアは、命にかかわることもあるので、怖いのは当然なんです。

それだけ責任を感じているし、子どもを大切に思っている証拠だと思います。

私も看護師1年目の頃は、吸引や胃管交換、腹部ケア…

「失敗したらどうしよう」「間違って、痛みがでたらどうしよう」など、どれも本当に怖くて、自信がありませんでした。今も、正直緊張しますし怖いです。

だから、すぐにできなくても大丈夫です。

少しずつ時間をかけることで、ケアはできるようになるのだと思います。

★この記事が参考になったらクリックお願いします。応援していただけると嬉しいです

にほんブログ村

★こちらもご覧ください★

No responses yet