なんらかの事情により成人やご高齢者が施設に入所する場合、

・「もう1人で暮らす自信がないから」と自ら決断された方、

・家族にすすめられた方、

・医療者や支援者から提案を受けた方……

本当にさまざまな背景をもった方々がいらっしゃいます。

施設に入所したけど、「やっぱり家に帰りたい」と話される方も少なくありません。

それでも、スタッフやご家族は、少しでも”ご自身の思い通りに”“家に近い暮らし”を感じてもらえるよう、

できる限りのサポートを続けています。

さて──

実は、医療的ケア児にも入所できる施設があります。

「親と一緒に暮らせないなんてかわいそう」と言われることもあるけれど、

人にはそれぞれ事情があります。

今回は、医療型障害児入所施設について、わかりやすくご紹介します。

目次

1. 障害児入所施設とは

障害児入所施設とは、障害のある18歳未満の子どもが、家庭での生活が難しいときに入所して安心して生活しながら、

必要な支援や医療などを受けられる福祉施設のことです。

大きく分けて以下の2種類があります。

| 種類 | 内容 |

|---|---|

| 福祉型 | 食事・排泄・入浴・口腔ケアなどの生活の支援と成長をサポートする |

| 医療型 | 上記に加えて、医師や看護師による医療的ケアや治療が可能。病院の指定を受けている施設もあり |

2.医療型障害児入所施設の特徴

医療型は、医療法上の「病院」の指定を受けた施設です。

たとえば、

- 人工呼吸器や胃ろうなどの医療的ケアが必要

- 重度の心身障害がある

- 発作や吸引など日常的に医療的な管理が必要などのお子さんが入所できます。

| 比較項目 | 福祉型施設 | 医療型施設 |

|---|---|---|

| 医師の配置 | 非常勤(巡回医) | 常勤またはオンコール体制 |

| 医療体制 | 必要最小限(基本は介護や療養) | 24時間体制の医療的ケア |

| 看護師の夜勤 | 原則なし | 常駐が基本 |

3.どんな生活をするの?

デコボコガイド「「医療型障害児入所施設」とは? | 知っておきたい知識」さんのサイトに

1日のスケジュールが載っていたり、詳しく情報を知ることが出来るので、

私も勉強になりました!

家庭と同じような生活リズムに加えて、行事や地域交流があるそうです。

多くの医療型障害児入所施設では、施設内に特別支援学校の分教室や訪問教育が併設されており、入所中でも教育が受けられます。

通学支援(学校まで送迎)をおこなう施設もあります。

親としては、子どもが寂しくないか、泣いたときにスタッフさんは対応してくれるのか気になりますよね。

4.障害児入所施設の現状

2022年時点で、福祉型が243ヶ所、医療型が221ヶ所でした。

ここ数年は施設数に大きな増減は見られていません。

入所している子どもたちの数は約1万3,700人で、うち約8,000人が医療型施設に入所しています。

医療型は、18歳を過ぎても在宅や他施設での生活が難しいケースがあるため、成人後も引き続き入所せざるを得ない現状があります。

引用:ジョブメドレー 障害児入所施設とは?福祉型と医療型の違いや、入所の流れ、職員配置について解説

5.障害児入所施設を利用するきっかけ

引用:児童養護施設入所児童等調査の概要(令和 5 年 2 月 1 日現在)こども家庭庁支援局家庭福祉課こども家庭庁支援局障害児支援課令和6年2月 こちらの調査に障害児入所施設の現状についての調査結果があります。ぜひ、ご覧ください。

・障害児入所施設に入所する前:58.6%が家庭、12.2%が医療機関、8.2%が乳児院、その他で過ごしていたそうです。(p.45)

・子どもの疾患:73.3%が知的障害、28.6%が広汎性発達障害、23.3%が重度心身障害、その他の疾患があります。(p.46)

・施設スタッフが重視している支援:「精神的・情緒的な安定」「基本的な生活習慣」「家族との関係」といった対人面(p.47)

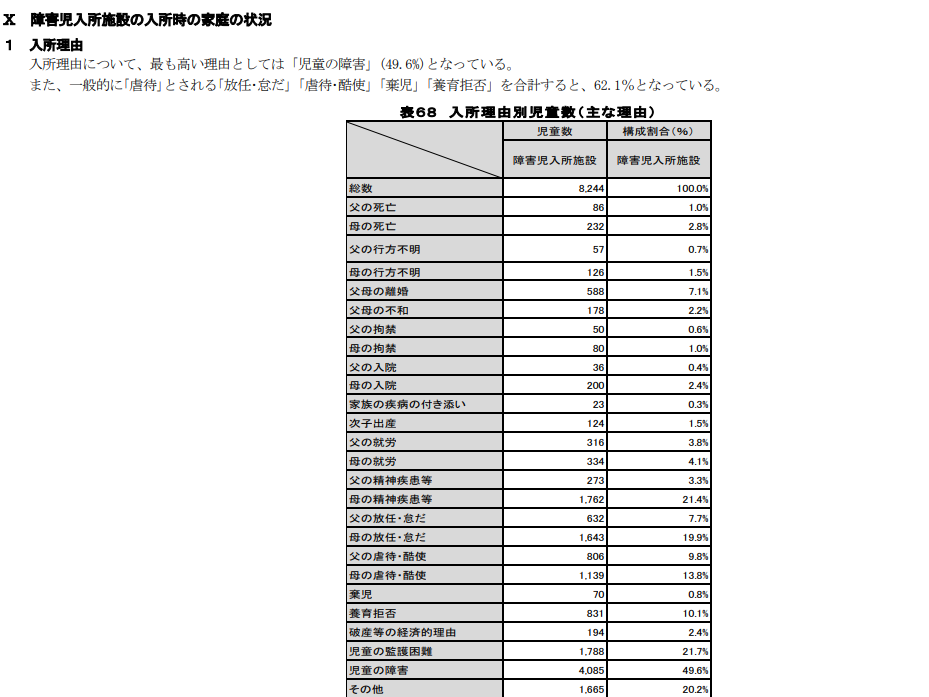

・入所理由:49.6%「児童の障害」が最も多く、

一般的に「虐待」とされる「放任・怠だ」「虐待・酷使」「棄児」「養育拒否」を合計すると、62.1%。(p.48)

・「虐待経験あり」に該当する割合は、41.2%。ネグレクトが最も高く、次に身体的虐待があった。(p.49)

出典:同上(p.48)

一般的に「虐待」とされる行為は多くあったものの、入所中の子どもたちの83.3%は家族と交流しているそうです。電話・メール・手紙、面会、一時帰宅をしています。(p.51)

入所のきっかけには、家庭の事情や親自身の限界もあります。

離れて暮らすようになって、

「久しぶりに会うと、素直に“かわいいな”って思えるようになった」

「一緒にいるときは必死で余裕がなかった」

──そんな声もあります。

子どもとの距離をとることで、親もようやく深呼吸できるようになった。

それは、「見放した」のではなく、「子どもの安全を守ろうとした」結果なのではないでしょうか。

6.現在の問題

1)入所できる施設が少ない

現在の国の方針では、「障害者を施設に閉じ込める」のではなく、「障害があっても、地域で暮らす」ことが基本となっています。

そのため、医療型障害児入所施設をむやみに増やす方向にはありません。その結果、施設整備よりも、訪問看護・居宅介護・医療的ケア児支援センター・放課後等デイサービスなど、地域資源の整備に力が入れられています。

「施設に入れたいけど空きがない」という家族の声があります。

地域資源を利用するのは「甘え」ではありません。

私ははじめ、”だれにも頼らずこの子を育てたい!””子育てはみんな大変だ”と思ってしまい、親の負担軽減目的としては、サービスを利用できませんでした。

しかし、実際に利用してみると「娘が楽しそう」で使ってよかったと思いました。また、

育児やケアのアドバイスももらえるので、「子どものために」利用するという考えがあります。

2)地域資源のバラツキがある

「デイサービスに通えるところがないから、入所せざるを得なかった」「ほんとは一緒にいたい。でも働かないと自分が生きていけない」そんな葛藤をもった親御さんもいます。

おわりに

「施設でちゃんと見てもらえるか不安」

「他人に任せてよかったのかな」

といった葛藤を持つ家族も少なくありません。

でも、どんな選択にも「大切に思う気持ち」は込められていて、

施設のスタッフもその想いをちゃんとわかってくれています。

医療型障害児入所施設は、親と暮らせないから“かわいそうな場所”ではありません。

そこには、子どもがその子らしく安全に暮らせるように支える大人たちの想いがあります。

どんな場所でも、子どもが大切にされていること──

それが、何よりの安心だと感じました。

★この記事が参考になったらクリックお願いします。応援していただけると嬉しいです

にほんブログ村

No responses yet