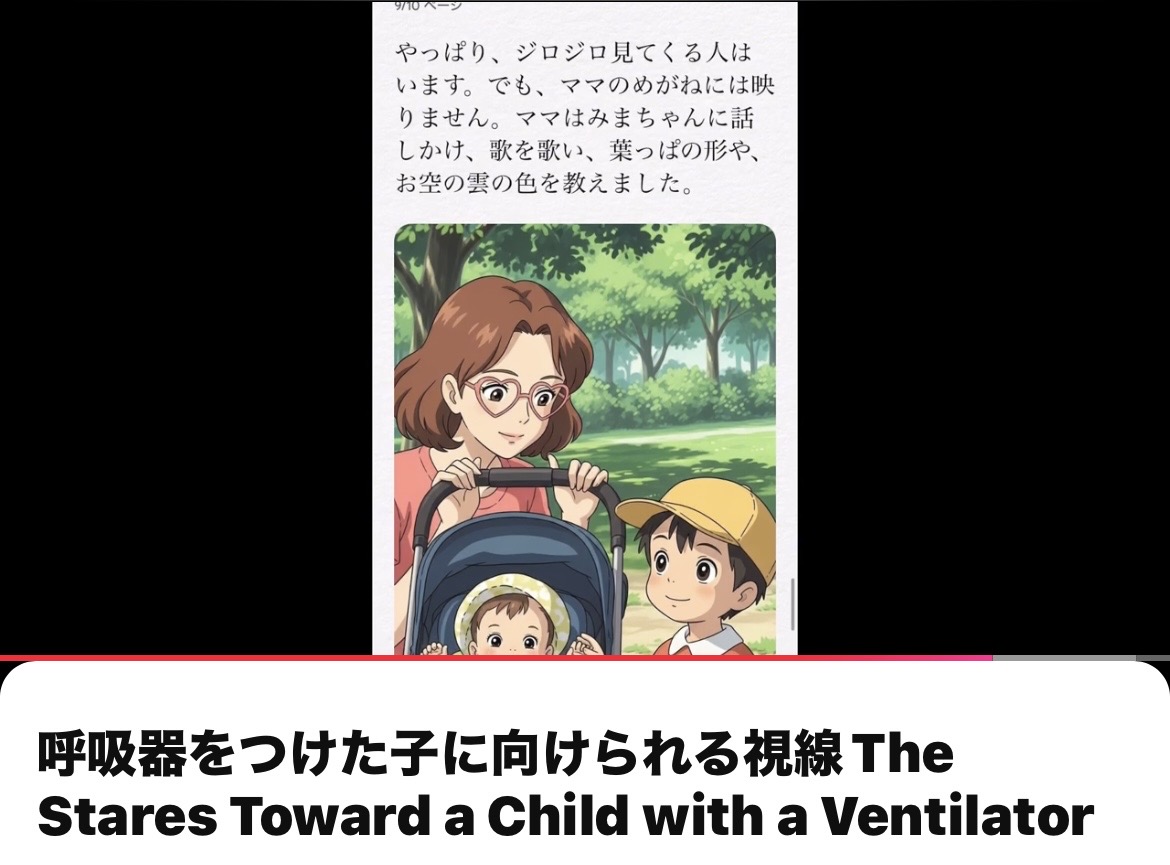

みなさんは、おでかけしたとき、ジロジロ見られた..という経験はありませんか?

バギーや医療的ケア、医療機器は、まだまだ一般の人にとって見慣れないものです。

実は私自身も看護師ですが、医療的ケア児を育てるまで「バギー」という存在を知りませんでしたし、医療機器にも知らないものが多くありました。

そんな私が子どもと一緒におでかけをすると、やはり視線を感じることがあります。

特に、前回のワクチン接種で健康な子どもを連れたご両親に見られたときには、胸がぎゅっと苦しくなりました。

ただ、その視線には悪意があるわけではありません。

珍しいから、知らないからこそ見てしまう──そんな無意識の反応なのだと思います。

そして実際、「見ること」「見られること」は悪いことではなく、このことがきっかけで理解が少しずつ広がることもあります。

今回は、ジロジロ見られることのつらさと、そこから生まれる理解やメリットについてご紹介したいと思います。

目次

1.ジロジロ見る心理

1)単純な興味・好奇心

- 知らないものを見たら確かめたくなるのは自然な反応。

- 「知らないからこそ凝視してしまう」ということも多い。

- 同じ医療的ケア児の親や医療従事者、福祉関係者も興味を持って見てしまうことが

同じ医療的ケア児の親同士でも“見てしまう”ことがあるんですよね。

「一緒の医療機器を使っているな」

「仲良くなれるかな」

「どうやって沢山の物品を収納しているのかな」とつい目がいってしまうことがあります。

また、看護師という職業柄、どうしても医療的ケア児やそのご家族に目がいってしまいます。

「あの呼吸器は新しいタイプかな」

「吸引器の固定、すごく工夫されてる」

そんなふうに、専門職としての興味からつい見てしまうのです。

さらに「困っていないかな」と思ってしまうのも、看護師としての習性かもしれません。

2)同情や心配の視線

- 「大変そう」「かわいそう」という思いが視線に出ることもある。

- 見られる側にとっては重たいけれど、背景には“助けになりたい気持ち”がある場合も。

3)悪意を持った視線

- 中には「変わっている」「普通じゃない」「かわいそう」といった否定的な意識で見る人も。

- その視線は、やはり親子にとって深い傷になる。

4)共感や関心

- 医療機器の収納や持ち運びの工夫をしりたい。

- 「こんなに頑張っているんだな」「知り合いも医療的ケア児だったな」

- 「応援しているよ」「困ったら声をかけてね」と共感や関心がある

5)ジロジロ見てしまう特性がある

- ぼーっとしているとき

- 視力が悪いとき、目がかすむとき

- 発達障害、脳・神経・精神疾患など

2.ジロジロ見られることによる親の心理

ジロジロ見られても、全く気にならない方もいます。

しかし、私の場合は、とくに精神的余裕がないときは、不快な気持ちになります。

1)責められているように感じる

- 「親のせいで病気になったの?」

- 「かわいそう」

- 実際には誰も口にしていなくても、視線がそう言っているように感じてしまう。

2)恥ずかしさ・罪悪感

- 健康な子どもと比べられている気がして胸が苦しい。

- 「普通に産んであげられなかった」と自分を責める思いがよみがえる。

3)守りたい気持ち

- 子どもをジロジロ見られるのがつらくて「私の後ろに隠してあげたい」と思う。

- 「子どもは見世物じゃない」「見ないでください」と言いたいけれど言えない葛藤。

4)諦め・慣れ

- 見られることが日常になって、「またか」と思う自分もいる。

- でも、心のどこかでは毎回ちくっと痛みを感じている。

3.見られることのメリット

1)存在を「知ってもらえる」きっかけになる

- バギーや医療機器をつけた子を初めて見る人も多い。

- 見られることで「こういう子がいるんだ」と気づいてもらえる。

- 無関心で避けられるよりも、存在を知ってもらえるほうが理解の第一歩になる。

2)子どもが素直に質問して学ぶチャンスになる

- 「なんであの子チューブつけてるの?」という問いかけは、教育のチャンス。

- 親が「これは呼吸を助ける機械なんだよ」と説明すれば、自然に知識と理解につながる。

- 「見ちゃいけない」と叱るより、「知っていい」と伝えたほうが未来の社会が優しくなる。

3)会話や交流の入口になる

- 見て気になった人が声をかけてくれることもある。

- 「かわいいですね」「頑張ってますね」などの一言に救われる瞬間も。

- 視線が、孤立感を少しやわらげるつながりの糸口になることもある。

4)社会全体の理解が進む

- 目にする機会が増えることで「特別な存在」ではなく「身近な存在」として認識される。

- 「知る」ことで偏見や恐れが和らぎ、将来の支援や制度の理解にもつながる。

4.実際の関わり

視覚障害がある、ユニバーサルマナー検定講師 田中さんはインタビューでこのようにおっしゃっています。

「大人の場合は遠慮があるから、直接何かを言われることはないんだけど、子どもの場合、言葉に出して直接指摘してくることもある。(中略)たいていの場合は「ジロジロ見ちゃいけません!」とか「失礼なことを言ってはいけません!」って、子どもをたしなめる人が多いかな。」

子どもが障がいのある人を見て「なんで?」と感じたとき、多くの親は「ジロジロ見ちゃだめ」とたしなめるそうです。もちろんマナーとしては大切なことですが、見ること自体を完全にタブーにしてしまうと、子どもの心には「障がい者は見てはいけない存在なんだ」という感覚が残ってしまうかもしれません。

そうした意識は、大人になってからも「障がいについて聞いてはいけない。興味を持ってはいけない」「無関心を装う」という過剰な遠慮や心理的な距離につながることがあります。その結果、障がいのある人とうまくコミュニケーションが取れなくなってしまうことも少なくありません。

そのため、田中さんは、

「障害者に対する苦手意識をもってほしくなくて、そういう時ほど笑顔で接するように心がけているんだ。」

と、インタビューでお答えになっています。

そうした小さな積み重ねが、将来の社会に自然な関わり方を育てていくのではないでしょうか。

引用:ユニバーサルマナー検定「障害は「人の視線」に存在するもの?」

このインタビューを見て、私自身の考えも変わりました。

これまでは、ジロジロ見られると「いやだ」「やめてほしい」とネガティブに受け止めることが多かったのですが、振り返ってみると、その視線が理解の入り口になることもあるのだと気づきました。

もちろん、余裕がないときはつらく感じることもあります。

でも「見られることには良い点もある」と思えるようになったことで、心が少し楽になりました。

これからも視線に揺れる日々は続くと思います。

それでも、私たちの存在を知ってもらうことで、少しずつ社会が変わっていくのだと信じています。

5.おわりに:無言の視線が怖い

視線そのものよりも、無言のまま見られることが一番怖いのかもしれません。「何を思っているのだろう」とついついネガティブに考えてしまいます。

「これ、すごいですね」

「かわいいですね」

「いい笑顔ですね」

「頑張ってますね」

「なんか困っていることがあったら声をかけてください」

そんな一言をかけてもらえるだけで、心がふっと軽くなるのです。

「こんにちは」と子どもに声をかけてもらえるだけで――

その自然な関わりが、私たち家族にとっては大きな安心につながります。

ジロジロ見られることは、ときに苦しく、ときに理解のきっかけにもなります。

大切なのは「見ないこと」ではなく、そこからどう関わるか。

障がいを持つ人も、そうでない人も、

お互いに「近づこう」とする思いがあるだけで、距離はぐっと縮まります。

「こんにちは」「かわいいね」といった小さな一言でも、

私たちにとっては大きな安心や希望につながるのです。

視線に揺れる日々はこれからもあるけれど、

そのたびに「理解へつながるチャンスかもしれない」と思えたら、心が少し楽になります。

そして、少しずつでも、みんなが自然に関わり合える社会になっていけばと願っています。

6.YouTube動画のお知らせ

★参考になったらクリックお願いします。応援していただけると嬉しいです

にほんブログ村

No responses yet