医療的ケア児の出産や育児において、小児科医の存在は欠かせません。

妊娠中の治療方針の決定、出産、NICUでの管理、

退院後の在宅医療まで──

医師はずっと、私たちと子どもの人生を支えてくれます。

でも、私たちは、その医師が抱える葛藤や孤独を

どれだけ知っているでしょうか?

今回は、医師の苦悩について私自身が調べたことや、

実際に聞いた声をもとに、その一端をお伝えできたらと思います。

1.医療的ケア児を診る、小児科医の大変さとは?

①夜間・休日も対応しなければならない、ハードワーク

小児科医の仕事は、どうしても夜間や休日の当直が多くなりがちです。

特に医療的ケア児は、体調が急に変化しやすく、

緊急対応や高度な治療が求められることも少なくありません。

場合によっては、対応できる医師が限られてしまい、

特定の小児科医に負担が集中することも。

そのため、長時間勤務になりやすく、

肉体的にも精神的にも大きな負担を抱えているのが実情です。

② 広範な疾患領域を、少ない人数でカバーする大変さ

小児科では、呼吸器・循環器・消化器・神経・血液など、

内科的な分野すべてを1人の医師が診ることも珍しくありません。

一方、成人医療ではそれぞれの分野に専門医が配置されており、

役割が分担されています。

つまり、小児科医はまるで“子どもの総合診療医”のような存在。

しかも、限られた人数で多くの子どもを診なければならず、

日々の負担はとても大きいのです。

医療的ケア児の場合は、さらに特殊で高度な知識・技術が必要となるため、

小児科医には広く深い専門性が求められています。

③子どもの診察が難しい理由:言葉にならないSOSを読み取る

「どこが痛いの?」「どう苦しいの?」

そう尋ねても、子どもがうまく答えるのは簡単ではありません。

特に乳児や発達に課題のある子どもは、

言葉で症状を伝えることが難しく、泣く・動く・黙る…

そんなわずかな変化から、医師は体調を読み取らなければなりません。

限られた情報の中で、子どもの様子を細かく観察し、

保護者の話にも耳を傾けながら、正確な診断を導き出す。

そこには、高い観察力と経験、そして想像力が必要とされるのです。

④子どもに優しい治療=収益になりにくい現実

小児医療では、子どもへの負担を減らすために、

検査や処置を最小限に抑えることがよくあります。

しかし、これは「医療機関にとって収益になりにくい」

という現実にもつながっています。

診察には時間も手間もかかるのに、

診療報酬(医療機関が国から受け取るお金)は大人より少ない傾向があるのです。

このため、採算が合わないという理由で、

小児科の病棟を縮小したり、閉鎖したりする病院も少なくありません。

子どもの命と未来を守る医療であるにもかかわらず、

経済的には厳しい状況に置かれているのが、

小児医療の大きな課題なのです。

⑤ NICU・小児科の深刻な人手不足とその影響

NICU(新生児集中治療室)では、早産児や低出生体重児など、

命の危機にある赤ちゃんたちを24時間体制でケアしています。

しかし、NICUに対応できる新生児科医は全国的に不足しており、

限られた人数でフル稼働せざるを得ず、さらに過酷な勤務環境となっています。

「人手不足 → 負担増加 → 医師が離れる」という悪循環に陥っているのです。

⑥ 親の迷いに寄り添いながら、最終決定をゆだねられる重さ

医療的ケア児の治療では、「延命治療をするべきか」など、

答えの出ない選択に直面することがあります。

親も悩み、迷い、揺れながら、それでも決断しなければならない──

そんなとき、小児科医はその気持ちを受け止めながら、

最終的な判断をゆだねられる立場に立たされることもあります。

命と人生に関わる大きな選択を、考える。

それは簡単なことではありません。

「正解のない医療」のなかで、責任と向き合い続けること。

それも、小児科医という仕事が敬遠されやすい理由のひとつなのかもしれません。

⑦親が受け入れられない現実と、寄り添うことの難しさ

医療的ケア児や重い病気の子どもに向き合う中で、

現実をなかなか受け入れられない保護者も少なくありません。

治療方針について医師が丁寧に説明しても、

なかなか納得してもらえなかったり、

同意が得られなかったりする場面もあります。

中には、つらさから面会を拒んでしまう保護者もいます。

小児科医は、そんな親御さんの思いも理解しようと努めながら、

子どもに必要な治療やケアを進めなければなりません。

その葛藤や精神的な負担は、

時に深く、長く医師の心に残ることもあります。

「子どもを救いたい」という思いと、

「親御さんの気持ちに寄り添いたい」という願いの間で揺れる——

それもまた、小児科医という仕事の難しさのひとつです。

⑧「生きていてほしい」という願いに、どう応えるのか

ときには、医学的には回復が難しい状態であっても、

「少しでも長くそばにいたい」「生きていてほしい」——

そんな親の切実な願いが、小児科医に向けられることがあります。

その想いに寄り添いたい気持ちはもちろんあります。

けれど同時に、医療の倫理や、

命の限界という現実とも向き合わなければなりません。

医療が進歩する一方で、「どの治療法を選ぶべきか」「どこまで治療を行うべきか」が

明確に決められないケースも増えてきています。

参考:医師の職業倫理指針[第3版]

治療を継続するのか、やめるのか。

その判断は、単なる医療行為の選択ではなく、

ひとりの子どもの「人生」と、

家族の「希望」とを天秤にかけるような、非常に苦しい選択です。

小児科医はいつも、「正解のない問い」に向き合い続けています。

⑨小児科医が直面する訴訟リスクと説明責任

子どもは回復力が高い一方で、

急変もしやすく、症状の予測が難しい存在です。

さらに、自分の症状を正確に訴えられないことも多く、

診断が難しいケースが少なくありません。

そのため、小児科医は時に「誤診」と受け取られるリスクや、

病気の見逃し、急変時の対応、保護者への説明責任などをめぐって、

法的責任を問われる場面に直面することもあります。

特に子どもに何かが起きたとき、保護者の心理的ショックは非常に大きく、

「きちんと説明してもらえなかった」

「納得できないまま治療が進んだ」と感じてしまうこともあります。

小児科医は、子どもの命と健康を守る一方で、

「伝わらなかった責任」を背負わなければならない

現実にも向き合っているのです。

⑩個別性の高い医療的ケア児と、継続的に向き合う難しさ

医療的ケア児は、病状・発達・生活環境のすべてにおいて

「個人差が非常に大きい」という特徴があります。

そのため、小児科医には「その子のライフステージを意識しながら、

年齢や状態に応じた診療・支援を行うこと」が強く求められています。

実際、医療的ケア児を支援する小児科医には、

「急性期・慢性期の両方のニーズに応じて、

適切に調整しながら継続的に関わること」が期待されています。

たとえば──

・成長に伴う呼吸器管理

・発達や栄養管理

・就学時の学校生活への支援

・社会参加の課題

こうした変化に応じて、医師には小児科の専門知識だけでなく、

個別の状況に応じた判断力と柔軟性が求められるのです。

⑪「常に考える医療」に向き合い続ける現場の葛藤

医療的ケア児に関する医療は、

まだ十分に体系化されておらず、

治療や支援の方法も確立されていない部分が多く残っています。

そのため、小児科医は常に「本当にこの治療法が最善なのか」

「他にもっと良い方法はないか」と、

迷い、模索しながら診療を続けています。

決まった正解がないなかで、

目の前の子ども一人ひとりと家族に合わせた最善を選び続ける。

その重圧と責任は、想像以上に大きなものです。

こうした技術的・知識的な難しさも、

小児科医に求められる大きな負担のひとつとなっています。

⑫地域医療の限界と、小児科医の孤独

地方や地域医療の現場では、

小児医療に対応できる医師や病院が限られているだけでなく、

そもそも十分な検査設備や医療機器が整っていないことも

少なくありません。

本来であれば迅速に行いたい検査や、

的確な判断に必要な機器が揃っておらず、

医師は限られた環境の中で、

知識と経験を総動員しながら判断を迫られることになります。

医療的ケア児のように、細やかな対応が必要なケースでは、

都市部に比べて治療や支援の選択肢が圧倒的に少なくなるという現実があります。

さらに、専門的な治療ができる医師や施設が近くにないことで、

「他に頼れる人がいないから」と、一人の小児科医に負担が集中してしまうことも。

高度な専門性が必要な医療、保護者の不安に寄り添う姿勢、

そして夜間や緊急時の対応まで──

地域の医療は、医師の使命感と優しさによって、

かろうじて支えられている部分が多いのです。

けれどその「支え」は、

限界の中で必死に踏ん張っているものであり、

このままでは地域の小児医療そのものが崩れてしまう可能性もあります。

★こちらもご覧ください★

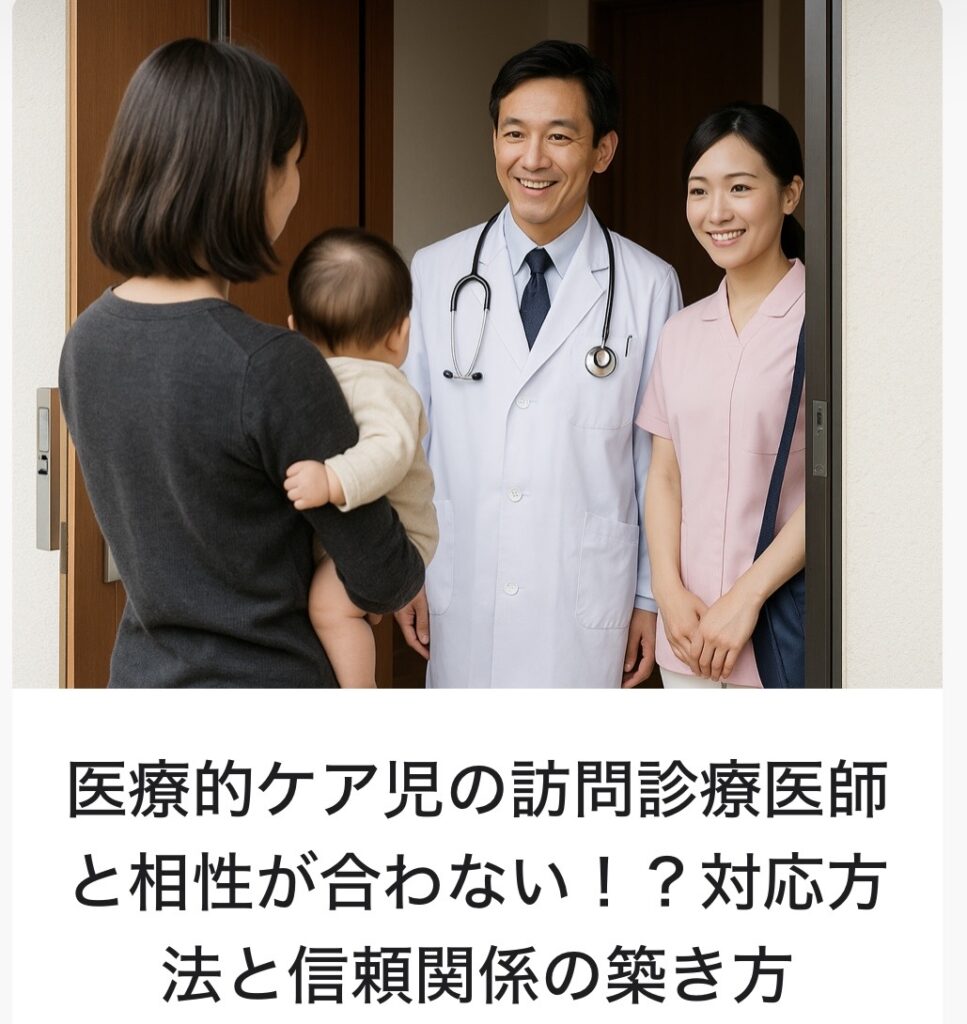

2.産科・小児科における医師確保の取組例

産科・小児科における医師確保の取り組みは以下のものがあるそうです。

引用:厚生労働省令和4年8月資料

https://www.mhlw.go.jp/content/10800000/000974822.pdf

こうした取り組みが、医師の負担を少しでも減らし、

小児医療がこれからも安心して受けられる体制につながりますように…!

3.おわりに

医療的ケア児とともに生きていく中で、

私たち家族は小児科医の存在に、何度も助けられてきました。

不安なとき、判断に迷ったとき、苦しくて立ち止まりそうなとき。

子どもと私たちの人生に向き合い続けてくれる存在です。

でも、ときには、医師と考えが異なることもあるかもしれません。

医療的ケア児と向き合っていく中で、私たちはどうしても「親としての想い」に強く引っ張られてしまうことがあります。

けれど、そのすぐそばで支えてくれている小児科医もまた、日々悩みながら、葛藤を抱えながら子どもに向き合ってくれています。

医療とは、一方通行ではなく、信頼と対話の中で育まれるもの。

私たちもまた、医師の気持ちや立場を理解しようとする姿勢も、

子どもにとってよりよい環境をつくることができるのではないでしょうか。

★この記事が参考になったらクリックお願いします。応援していただけると嬉しいです

にほんブログ村

★こちらもご覧ください★

No responses yet