対談:医師から「仕方ない」と言われた経験

医療的ケア児のママ。看護師(育児休業中)。会社員の夫と3人暮らし。

医療的ケア児のママ。あきことはSNSで出会う。

※友人とのやりとりを元に、一部表現を調整しています。友人は仮名です。

目次

1.胃から出る少量の出血は仕方ない?

あきこ:

前回は「赤ちゃんが吐くのは仕方ない」って言われた話だったけど、医師に「仕方ない」って言われたこと、他にもある?

わたし:

あるよ。経管栄養の前に胃残をチェックするんだけど(※胃残=前のミルク。吸収されているか確認する)、残っている場合は時間をずらしたり、体調が悪いのか栄養量が多いのかを見て、投与量を減らすこともあるんだ。

そのとき、胃残に出血が混じっていたの。それが何日も続くから心配になって、写真を撮って医師に見せたんだけど、「便に血が混じる」「濃い血が出る」「痛みを訴える」など他の症状がなければ様子見でいいって。

赤ちゃんは胃カメラもできないし、ミルクが消化できているなら大丈夫じゃないかなって言われたけど……やっぱり心配だった。

あきこ:

それは心配だよね。急に出てきたら「なんで急に?どうしたの?」って思う。

よく言われるのが、ストレスによる出血とか、胃管が胃壁に当たって出血する場合もあるってことだけど、それも不安だよね。

わたし:

うん。もっと増えて大変なことになったらどうしようって怖かった。でも原因も分からないし、検査もしようがないから、仕方ないんだろうなって思うしかなかった。

あきこ:

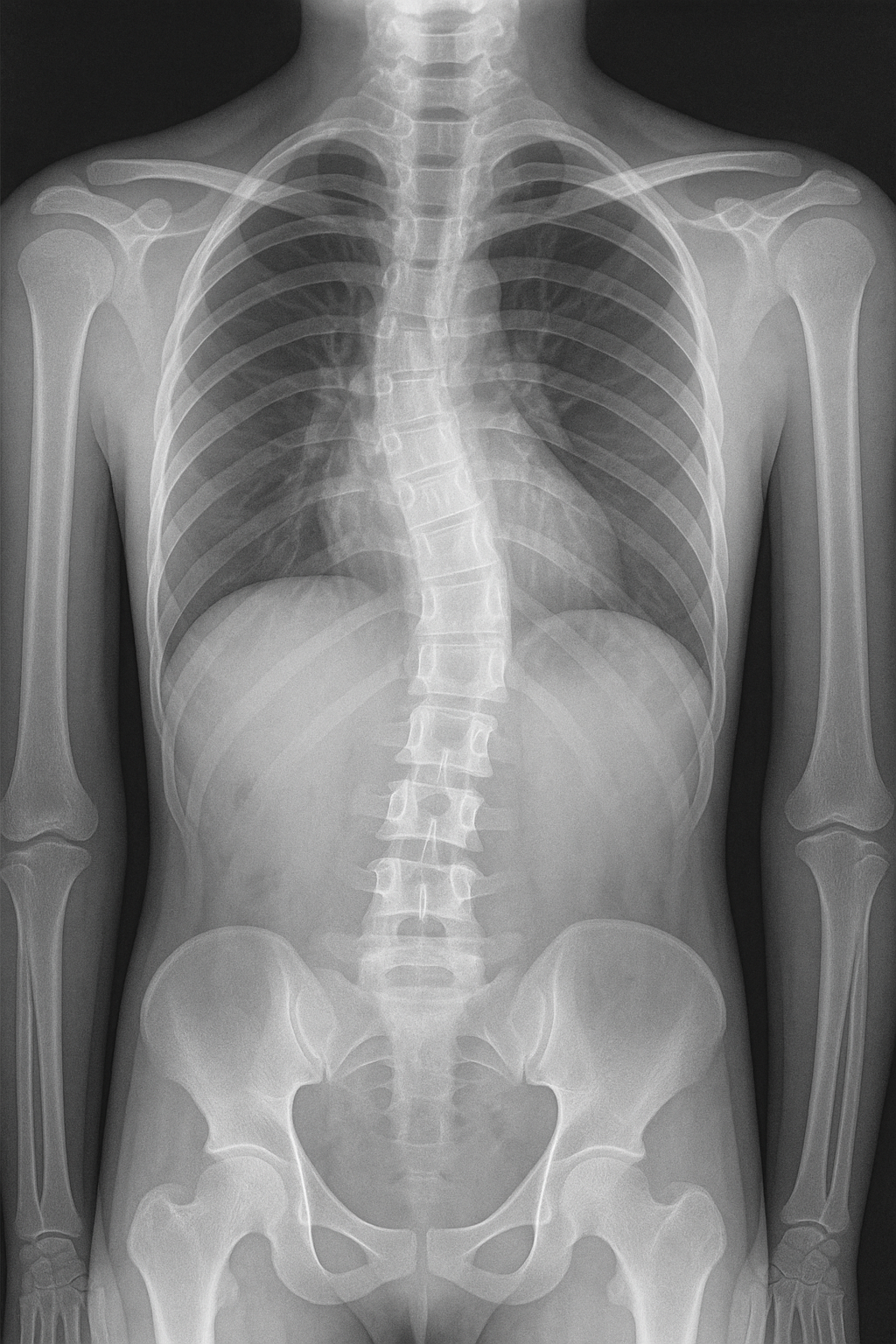

私はレントゲンで背骨がゆがんでいるのを見て、驚いて医師に「これ、側弯ですか?」って聞いたことがあるんだ。

そしたら「そうです。でも側弯は仕方ないですから」って言われちゃった。

一歳になったら整形外科を受診して、呼吸や心臓に影響が出ないといいなって思ってる。リハビリで姿勢を変えたりして、予防できるといいなあ。

わたし:

医師も、こちらから聞かないと教えてくれないことってあるよね。それは、不安にさせないためだったり、タイミングを見計らっているのかもしれないけど……。そして、伝えたって今は問題なくて治療のしようがないこともあるだろうし。あとは、知りたくない人もいるだろうしね

★こちらもご覧ください★

2.側弯になるのは仕方ない?

側弯とは、本来であればまっすぐな背骨がなんらかの原因によって、左右に曲がることです。

側弯の原因には、先天的な骨や脊柱の形成異常のほか、神経や筋肉の病気や機能低下、腫瘍などによって生じる場合があります。

1)側弯が重症心身障害児に多い理由

背骨は左右の筋肉(脊柱起立筋や腹筋など)がバランスよく引っ張り合うことでまっすぐ保たれます。

そしてその筋肉を動かす指令は脳や脊髄から神経を通じて送られます。

そのため重症心身障害児では、以下のような要因から側弯が起こりやすくなります。

- 筋緊張の異常(緊張が強すぎる/弱すぎる)

→ 姿勢を保つ筋肉のバランスが崩れやすい。 - 自力での姿勢保持が難しい

→ 同じ姿勢が長時間続くことで、背骨や筋肉に偏った負担がかかる。 - 成長期に骨や筋肉の発達がアンバランス

→ 骨格がやわらかく、外力や姿勢の影響を受けやすい。 - 呼吸器や胃瘻などの医療機器の影響

→ チューブや機器の位置により、体位が偏ることもある。

2)側弯が進むと起こる影響

- 見た目の影響

- 痛みが生じる可能性がある

- 神経が圧迫:しびれや麻痺がおこる可能性がある。

- 呼吸機能の低下:胸郭が変形し、肺が十分に膨らみにくくなる。呼吸がしづらい

- 心臓への負担:胸郭内の圧迫で心臓にも影響が及ぶ場合がある。

- 消化機能の低下:胃や腸が圧迫され、食欲不振や胃食道逆流が悪化することもある。

- 座位や臥位の安定性低下:バギーや車いすでの姿勢保持が難しくなる。 など

3)予防・進行抑制の方法

- 姿勢の工夫:リハビリでのポジショニング、左右バランスを考えた体位変換。

- 装具の利用:体幹保持装具(コルセットなど)で姿勢をサポート。

- リハビリテーション:理学療法や作業療法で筋力維持・柔軟性向上。

- 定期的な評価:整形外科でのレントゲン測定(コブ角)による進行度確認

重度の場合は、手術を検討する必要もあります。

3.仕方ないと言われたときの受け止め方

信頼している医師から「仕方ない」と言われたり、複数の医師に聞いて答えが同じだったら、モヤモヤしていても、納得せざるを得ないのかなと思ってしまいます。

医師から「仕方ない」と言われると、安心よりも不安が勝つことがあります。

特に子どもの症状や変化が続いている場合は、「本当に大丈夫なのかな?」と疑問や心配が残るものです。

そんなときの受け止め方のポイントは3つです。

- 追加の質問をする

なぜ「仕方ない」と判断されたのか、理由や根拠を聞くことで納得感が増します。 - 経過観察の目安を確認する

どんな症状が出たらすぐ受診すべきか、具体的に聞いておくと安心です。 - セカンドオピニオンも選択肢に

検査や治療の可能性を別の医師に相談することで、選択肢が広がります。 - 次回は医師にもっとしっかり相談する

AIを使って分かりやすい文章にしたり、経過をまとめて詳しく報告する。気になる症状の写真や動画を撮って見せることも大切です。

「仕方ない」という言葉は、必ずしも希望を否定するものではありません。

日々医療は進歩していますので、必要な情報を得ながら、納得できる形で子どもを守る判断をしていきましょう。

”仕方ない”と言われても気になる症状があれば、何度もいろんな医師や看護師に尋ねて、経験・体験談を教えてもらいます。また、SNSで同じ症状のあるお子さんがいないかも探します。

「私たちだけじゃない。それでもみんな頑張っている」と思えると、“仕方ない”と言われても前向きに頑張ろうと思え、心配が少し和らぐこともあります。

みなさんの悩みや心のつらさが、少しでも軽くなりますように

★参考になったらクリックお願いします。応援していただけると嬉しいです

にほんブログ村

No responses yet