虐待って、どこか遠い話に感じるかもしれません。

でも本当は、「私たちのすぐそばにあるかもしれないこと」なんです。

睡眠不足、孤独、不安、責任感…

それが積み重なって、追いつめられると、

たった一歩のズレで、人は崩れてしまうことがあります。

「虐待なんて、うちはそんなこと、絶対にない」

「医療的ケア児の家庭でそんなこと、ありえない」そう思われる方は多いでしょう。

けれど実際には、どれだけ愛していても、どれだけ頑張っていても、

追いつめられたとき、人は自分でも想像しなかった行動をとってしまうことがあります。

医療的ケア児を育てる家庭には、24時間体制のケアがあります。

吸引、注入、モニター管理、呼吸器、夜間の覚醒…

母親が仕事を辞めざるを得なかったり、外出が難しくなったりすることも少なくありません。昼も夜も、子どもと二人きり。

社会から切り離されたような孤独。

少し離れたい。でも、離れられない。

この子の命がかかっているから──

逃げ場のない毎日。

経済的に追いつめられ、

「私しかいない」という重圧に押しつぶされそうになる。

どれもが、徐々に心と体をむしばんでいきます。

それは決して、「虐待をするような親」だから起きるのではありません。

目次

1.全国で虐待の相談件数は、年々増加

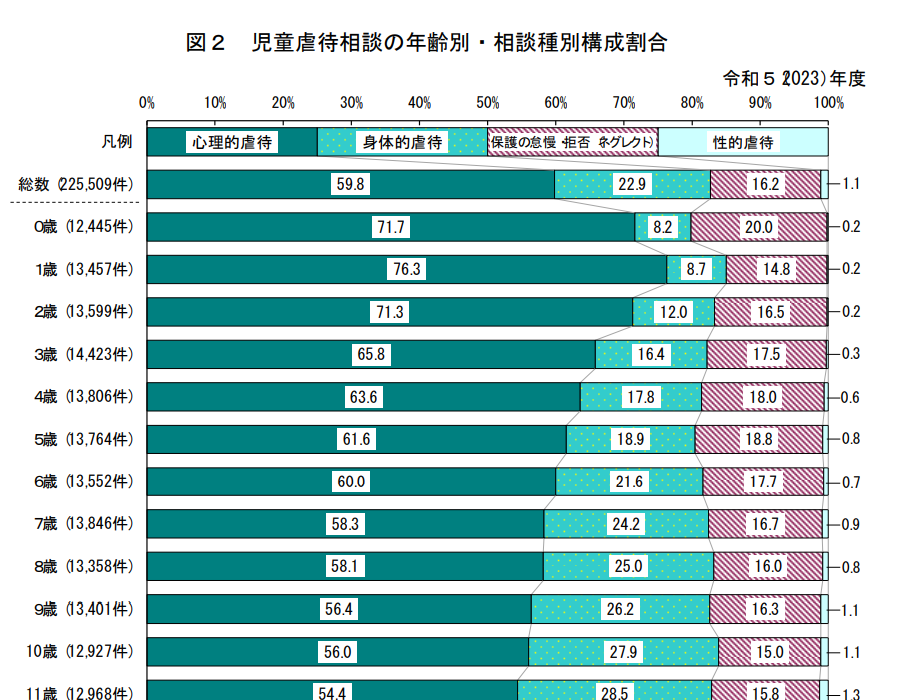

・厚生労働省の発表によると、令和5年度に全国の児童相談所が対応した児童虐待の相談件数は225,509件。

前年度から**1万件以上も増加(+5.0%)**し、年々深刻さを増していることがわかります。

・虐待の内容でもっとも多かったのは「心理的虐待」で、全体の**約6割(59.8%)**。

たとえば、「暴言」「無視」「脅し」「子どもの前で配偶者を罵倒する」など、外からは見えにくい虐待が多数を占めているのです。次に多いのは「身体的虐待」22.9%です。

・虐待をした人(主な加害者)は「実母(48.7%)」が最も多く、次に「実父(42.3%)」が多い。

引用:厚生労働省令和5年度福祉行政報告例(児童福祉関係の一部)の概況(p.2)

2.虐待の種類

出典:同上(p.3)

虐待は5種類に分類されます。

1)身体的虐待

子どもに対して殴る・蹴る・叩くなど、身体に傷や痛みを与える行為。

▷ 医療的ケア児の例:

- 病気や障害に対する苛立ちを子どもに向けてしまう

- ケア中に手荒に扱う(吸引や注入を乱暴に行うなど)

- 「動くな」「泣くな」と暴言を伴う暴力

2)性的虐待

子どもに対して性的な行為を強要したり、見せたりする行為。

▷ 医療的ケア児の例:

- 障害による「わからないだろう」という誤った認識のもとに行われる加害

- 子どもが表現できず、発覚が遅れることも多い

3)ネグレクト(養育放棄)

衣食住・医療・教育・安全を意図的に与えず、子どもを放置する行為。

▷ 医療的ケア児の例:

- 医療機器の装着・管理を怠る

- 薬を与えない・通院をさせない

- ケアに疲れて声かけや世話をしない

- 「泣いてもうるさいだけ」とモニターを外す・部屋に閉じ込める

📝ネグレクトは最も見えにくく、支援者も気づきにくい虐待の一つです。

4)心理的虐待

言葉や態度によって、子どもの心を傷つけたり不安にさせたりする行為。

▷ 医療的ケア児の例:

- 「なんで生まれてきたの?」「この子のせいで人生がめちゃくちゃ」

- 無視をする、冷たい態度でケアをする

- 兄弟と極端に比較する・差別する

- 子どもの前でパートナーや祖父母を激しく罵る

5)経済的虐待

子どもの収入や手当を不当に搾取することによって、子どもが必要とする物品・サービス(食事、衣類、医療、教育など)を意図的に与えない行為

▷医療的ケア児の例:

- 児童手当を親の娯楽に充てたり高価な嗜好品を買う

- 栄養不足、衛生用品を買わない、清潔な衣類がない

- 高いからという理由で病院に行かない

なぜこのような虐待が起こってしまうのでしょうか

3.虐待の背景(複雑に絡み合う心理的・環境的要因)

1)心理的要因

引用:2022年日本小児科学会こどもの生活環境改善委員会(p.50)は次のように示しています。

「虐待者で最も多いのは実母であることは、よく知られている。そのことは、子どもと最も

多く過ごす母親こそが、困難の渦中にいるということを意味している。虐待の背景には、①

体罰肯定感、②自己の欲求の優先傾向、③子育てに対する自信の消失、④子どもからの被害

の認知、⑤子育てに関する疲労・疲弊感、⑥子育てへの完璧指向性、⑦子どもに対する嫌悪感・

拒否感の 7 つの心性が隠れているとされている。」

たとえば、

- 体罰肯定感

→「叩いてしつけるのは当然」「痛みを知らないと覚えない」という思い込み - 自己の欲求の優先傾向

→「自分の都合を優先したい」「子どもよりも自分の疲れやストレスを解消したい」 - 子育てに対する自信の消失

→「自分には向いていない」「なんでこの子は言うことを聞かないの?」という無力感 - 子どもからの“被害”の認知

→「この子のせいで自由がなくなった」「泣かれて仕事に行けない」といった被害者意識 - 子育てによる疲労・疲弊感

→ 夜間のケアや慢性的な睡眠不足で、心身が限界に - 子育てへの完璧指向性

→ 「ちゃんとやらなきゃ」「失敗してはいけない」と自分を追いつめる - 子どもに対する嫌悪感・拒否感

→ 子どもを見るとイライラする/泣き声を「攻撃」と感じてしまう など

2022年日本小児科学会こどもの生活環境改善委員会では、

「虐待に陥っている親に必要な言葉は、叱責ではなく、「もうこれ以上一人で頑張らなくていい」という保証である。(中略)より健全な認知に変えていくためには、保護者との信頼関係の構築は欠かすことが出来ない。」とも記されています。

2)社会・家庭環境の要因

- 貧困・生活苦(医療費・介護負担・退職など)

- 予想外の妊娠

- 孤立(頼れる人がいない・支援を断念している)

- パートナーとの不和/DV

- 地域からの孤立・偏見(出かけられない、声をかけてもらえない)

- 支援制度の複雑さ・情報不足 など

子どもに当たってしまうからといって、必ずしも“子ども自身”が原因で虐待が起こるわけではありません。背景にはこのように、さまざまな要因が複雑に絡み合っています。

3)医療的ケア児の家庭では?

医療的ケア児の育児は、次のような状況を生みやすくします。

・親も虐待されて育てられた

・子どもへの深い愛情がある一方で、キャパオーバーで追いつめられる

・母親がひとりでケアを担い、休めない日々が続く。仕事をやめなければいけない

・自由な時間もなく、子どもと二人きりの時間が長い

・「お母さんだから当然」と言われ支援が受けづらい

・どうすればいいか、助けてもらえるのかも分からない情報不足

・預けられるところがない

・思い通りにいかない育児やケア。命にかかわる医療的ケアを子どもに拒否されることも… など

虐待が起きる背景には、「いっぱいいっぱいの親のこころ」と「届いていない支援」があります。そのため、必ずしも子どものことだけが原因ではありません。話し合い、どんな困難さがあるのか見つける必要があります。

「子どもを守る」ためには、「親を責める」のではなく、「親を支える」ことが必要です。

4.医療的ケア児は虐待の早期発見が可能?

医療的ケア児は定期的に医師の診察が必要です。

診察しないと、薬の処方や医療材料(吸引チューブなど)が支給されません。

1)医療者が”おかしいな”と気づくポイント

- 定期受診をキャンセルし続ける

→ 主治医や病院から連絡が来ます。長期間の受診なしは医療材料や処方薬の管理にも影響。 - 訪問看護・訪問リハが突然キャンセルされる

→ 訪問看護ステーションや事業所が「様子がおかしい」と感じて市町村や児相に連絡する場合も。 - 学校や通所施設の欠席が続く

→ 担任や施設スタッフが連絡をとり、応答がなければ異変に気づく。 - 医療材料や薬の引き取りがない

→ 処方薬や物品が滞ると薬局や医療機関が確認の連絡を入れる。 - 子どもに対する親の対応が冷たい・無関心・放置など

- 緊急時、病院に連絡しない

- 全身状態を観察したときに、”身体が綺麗にされていない”・皮膚に”痣”などがある

- どんどん痩せる・褥瘡ができる

- 医療的ケアがされていない・処方された内服をしていない など

2)それでも「気づかれにくいケース」もある

ただし、中には…

- うその説明をする

- 訪問支援を断っているため様子が分からない(第三者の目が入っていない)

- 医療・支援を拒否する

…など、気づかれにくいケースもゼロではありません。

3)訪問看護師が気づいた虐待のリアル

引用:西 留美子・田口(袴田)理恵さんの論文「在宅重症心身障害児の被虐待様場面に対して訪問看護師が情報提供ケースとして判断する実態と関連要因」より。

・訪問看護師全体の約3人に1人(32.3%)が、「実際に虐待だと思う場面に出会っていた」

(計算:244人中79人)p.39

・虐待のようだと特に多く指摘されたのは、次のようなサインです:p.39

- 「清潔の保持がされていない」……64人(26.2%)

- 「オムツや洋服の着替えがされていない」……59人(24.2%)

- 「子どもの福祉手当が生活費に流用されている」……50人(20.5%)

- 「楽しむ時間がまったく与えられていない」……49人(20.1%)

こうした“気づき”があったあと、訪問看護師が**「これは虐待にあたる」と判断した割合が最も高かった内容**は以下のとおりです:p.41

- 「療育者に病気や障害への関心が持たれていない」……27人(57.4%)

- 「楽しむことを与えられていない」……31人(63.3%)

- 「福祉手当が生活費に流用されている」……30人(60.0%)

- 「障害や発達に合ったコミュニケーション手段が見つけられていない」……27人(58.7%)

虐待かもしれないと思ったら──迷ったときのフローチャート

「これって虐待なのかな…」

「通報したら、その家族が壊れるんじゃないか」

そう思って、何もしないままでいることは、実はとても多いのです。

でも、虐待の疑いを感じたら、まずは相談してみることが大切です。

行動しなかった後悔より、「子どもと親を守れたかもしれない」という一歩を。

1)フローチャートで見る対応の流れ:

- 子どもの様子に違和感を覚える/暴力を見かける

↓ - 命に関わる危険がある → 110番(警察)へ通報

↓ - 急を要しない → 児童相談所(189)に通告・相談

※匿名で相談可能、通話無料、24時間対応

↓ - 家庭や園・学校の支援者に共有する/地域の福祉課に相談

↓ - 見守り・声かけ・定期的な確認で孤立を防ぐ

親や子どもへのその後の支援

通報=「親子を引き離すこと」ではありません。

児童相談所は、できる限り親子が安全に一緒に暮らせる道を探します。

1)親への支援

- 回復支援プログラム、子育て講座、育児相談、カウンセリング(個別・合同)

- 一時保護を経て、親子関係の再構築のサポート

- 経済的支援(生活保護、医療費助成など)

- 訪問型支援(保健師、家庭児童相談員、訪問看護など)

2)子どもへの支援

- 心のケア(トラウマへの対応)

- 必要に応じて医療的・教育的支援

- 一時保護施設や里親による一時的な保護

- 親との関係修復のための面会支援や仲介

「一度傷つけたらお別れ」ではありません。

支援を通して、親と子供はもう一度やり直すことができるのです。

おわりに──虐待を“遠い話”にしないために

1)ゼロ会議”から学べる事

大阪府では、全国でも特に深刻な児童虐待の課題に直面しています。

こうした現状を変えるために、2019年から2021年にかけて、大阪府では「ゼロ会議」と呼ばれる取り組みが行われました。

このゼロ会議は、一般市民の参加者は「ゼロメンバー」として、

- 親の悩みを聴くときの姿勢・言葉の選び方

- 困りごとを一緒に整理し、解決へつなげる対話の技術

- 専門機関につなぐべきケースを見分け、適切に誘導する方法 を学びます。

「虐待は親だけの問題ではない。身近な人・社会全体が子育てを支える」──

ゼロ会議は、そんな想いから生まれた、大阪府全体で取り組む地域の支援プロジェクトでした。

医療的ケア児を育てている私自身、

育児の大変さや、出口の見えない孤独を何度も経験してきました。

そんな日々の中で、もし誰にも頼れなかったら──

もし「しんどい」と言える場所がなかったら──

私だって、何かを壊してしまっていたかもしれません。

虐待は、特別な家庭の話ではありません。

愛しているのに、苦しさがそれを上回ってしまうことがある。

だからこそ、「誰も責めない・誰も孤立させない社会」が必要なんです。

ゼロ会議のように、地域全体で医療的ケア児やその家庭を理解し、支えていく取り組みがもっと広がっていくことを祈ります。

2)SNSのメリット

私は悩んだ時や辛いときはSNSでつながっているお友達に相談しています。

経験のある人だからこそ分かること、教えてもらえることがあります。

特別な励ましがなくても、ただ「分かるよ、辛いよね」と返ってくるだけで、安心できるときもあります。

SNSには同じような悩みを抱えている人が多く、

投稿を読むだけでも「自分だけじゃない」と思えることがあります。

少し気持ちが落ち着いたり、気分転換になることもあります。

支援や制度と同じように、「理解してくれる誰かの存在」も、必要な支えのひとつです。

声を上げることが難しいときもあるけれど、つながれる場所があることは大切だと思います

★こちらもご覧ください★

★参考になったらクリックお願いします。応援していただけると嬉しいです

にほんブログ村

No responses yet