このブログは、大切なお友達に向けて書いています。

CPRについて、お友達に捧げる

以前、「CPR(心肺蘇生法)について迷ってる」と言っていたね。

そのとき、私は何て返せばいいのかわからなかった。答えるのがとっても難しくて、そして怖かったんだと思う。

気がつけば話題は変わって、結局私は自分の気持ちを伝えられないままだった。

でも、それでよかったのかもしれないとも思った。

心肺蘇生――CPRをするか、しないか。その判断は、本当に難しい。

そして、友達でも口を出していい問題なのかは分からない。

「やったほうがいい」と言って、あとで後悔させたくないし、

「しないほうがいい」と言って、それで後悔させたくもない。

それくらい、大きくて繊細なテーマ。

だから私は、自分の考えを伝えることで、あなたの選択に影響を与えることを恐れてしまった。

でも、相談してくれて、お友達として「こういう考えもあるんだよ」と情報を伝えることならできる。

あなたがいろんな視点を知って、自分で考えて、悩んで、決めていくための、ひとつの材料になれたら。

そんな思いで、今、遅ればせながらこの文章を書いています。

目次

私たちの出会い

あなたと最初に出会ったのは、たしか妊娠中だったね。

同じ時期に、同じような病気のことを知って、強く親近感が湧いたよ。

勇気を出して話しかけてくれてありがとう。

私が「この子はとにかく苦しまないでほしい」と投稿したとき、

あなたは「母親が諦めてどうする。一生懸命、赤ちゃんは頑張っているんだ」と言ってくれたね。

あの言葉は、今でも胸に残ってる。

違う考えを持っていても、否定するんじゃなくて、そっと前を向かせてくれる、あなたのその優しさが。

私たちは、授かった命をきっかけに出会った。

それだけで、もう十分に滅多にない「強い共通点」ができた気がしてる。

CPRについて医師から言われたこと

妊娠中もNICUの頃も、風邪で入院したときも──

私たちは何度も、延命治療について問われたよね。

そのたびに胸がぎゅっと締め付けられる思いだった。

私は最初、CPR(心肺蘇生)はしない方向だった。

娘がとにかく辛い思いをしてほしくないことが最も重要だと考えていたから。

だから「延命治療や心臓マッサージ、気管挿管はしません。」と医師に言った。

すると医師は、「みなさん、そう決断される方が多いです。心臓マッサージをしても元の状態に戻ることはほとんどありません」

と返答した。だから、そういうものなんだ…と理解した。

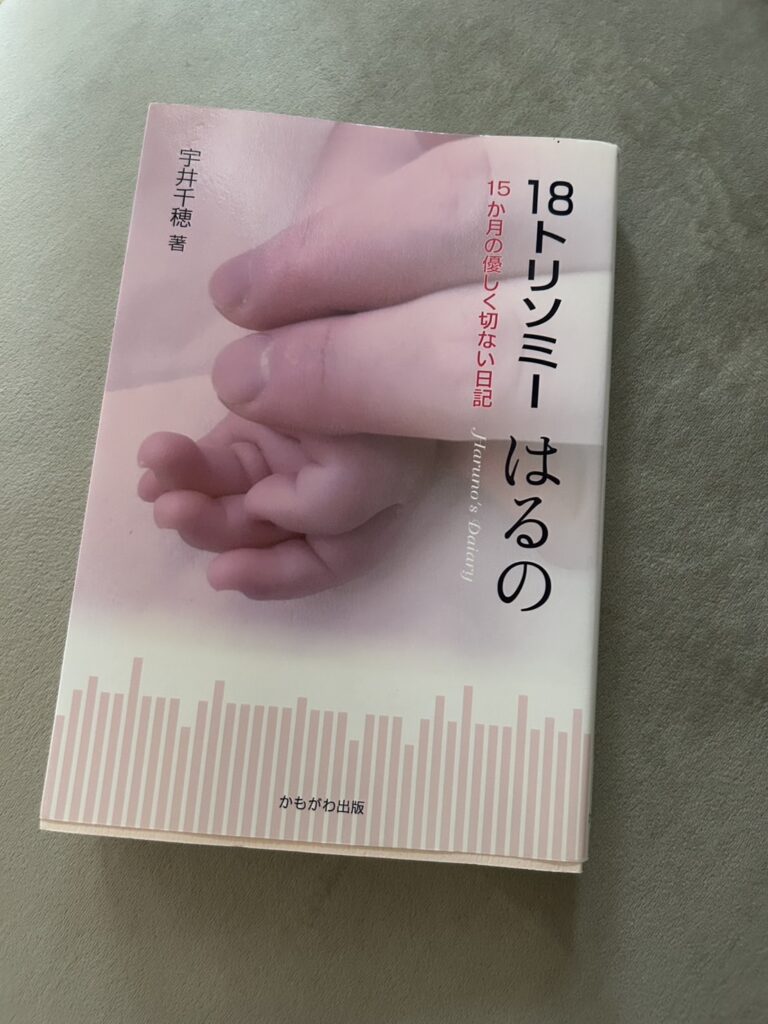

でもね、妊娠中に出会った本、『18トリソミーはるの』の中で、

はるのちゃんは、心臓マッサージで2度、息を吹き返したそうです。

あと、私の知っているお友達の子は、心臓マッサージで息を吹き返して、

今はおうちでのんびり、幸せに過ごしています。

でも、だからこそ思う。今は判断できないし、

「18トリソミーだから」「この病気だから」じゃなくて

医師も“その時の子どもの状態”を見て考えてほしいよね。

回復の見込みが少しでもあるのなら、

やる・やらない、どちらにしても、

家族に納得できるような説明と選択肢を提示してほしい。

そして、あなたは、心臓マッサージを「したい」と思っているんだよね。

CPR(心肺蘇生法)とは

CPRとは、呼吸と心臓が止まった時、救命するための緊急処置。

BLS(一次救命処置)とACLS(二次救命処置)があります。

私はどちらもプロバイダーコース(講習会)に参加したことがあります。

BLSは一般市民も誰でも受講可能で、受講時間は6時間程度。

ACLSはBLSを受講した医療関係者限定で2日間の講習でした。

BLS(一次救命処置)とは

これは、学校の授業や車の免許取得時に勉強した方も多いのではないでしょうか。

簡単な流れを説明すると、

1.安全な環境・意識と呼吸の確認

2.助けを呼ぶ(119番、AEDの手配)

3.胸骨圧迫(心臓マッサージ)

可能なら人工呼吸

4.AED(自動体外式除細動器)で電気ショック

病棟の場合は、ナースコールで応援依頼、主治医や当直医にすぐに連絡します。そして医師や看護師から家族に連絡します。

病院内での廊下など誰もいない場所では、応援要請の院内アナウンスや急変対応チームの医師に連絡するなど、

病院独自のマニュアルがあります。

とにかく救急隊員・医師が来るまで、心臓マッサージ・人工呼吸・AEDを繰り返し、反応を確認し続けることが大切です。

ACLS(二次救命処置)とは

救命処置というと、心臓マッサージや気管挿管をイメージしますが、それだけではありません。

・電気ショック

・血圧をあげたり、脈をととのえるお薬、点滴をいれるために、針を刺したり、

・採血などの検査をしつつ、

・意識や自力で心拍が再開したら(ROSC:自発循環の再開)、ICUに移動したりします。

・レントゲン・エコー・CT・人工呼吸器などの検査や準備も医師から指示があります。

場合によっては鎮静するお薬を流します。

二次救命処置は効果があるからこそ、身体への負担もあります。

例えば心臓マッサージは内臓損傷・肋骨骨折・痛みが伴います。

私は看護師として、何度もACLSの現場に立ち会ってきました。

医師から指示された、間違えると重大な事故になってしまう薬剤を、間違えないように準備する。

量や濃度、投与スピードを正確に管理しながら、正しいルートに注入する。

そして、投与した時間を秒単位で記録する──

もしどこかでミスをすれば、それが患者さんの命に直結します。

だからこそ、看護師は常に緊張感を持って、全神経を集中させて動いています。

心臓マッサージも、その時は必死ですが、

後々「肋骨を折っていないか」「内臓に損傷を与えていないか」とても心配になります。

それくらい、CPRって“体に強い力”で行わなければいけないものなんです。

CPRをするか判断する私なりの考え

医療的ケア児は特に、骨や筋力が弱かったりするから、

医師から「苦痛のほうが強い。復活は厳しい」と言われたとしても、

「もしかしたら元気になって、またおうちで楽しく過ごせるんじゃないか」って、そう思っている。

その気持ち、すごくよくわかるよ。

私も、あなたと同じように、「できるだけ一緒にいたい」「できるだけ長く生きていてほしい」と思ってる。

それはもう、ずっと変わらない願い。

1)人生をどこで過ごしたいか

ある友達が、病院の先生にこう言われたんだって。

「病院で少しでも長く生きることを選ぶか、家で短くても一緒に過ごすことを選ぶか、どちらがいいですか?」って。

その話を聞いて、私はNICUにいた頃のことを思い出した。

当時の私は、「この子に空を見せたい」「家族みんなで暮らしたい」と思っていた。

だから、家に帰りたいと即決したと思う。

でも、もし今のように状態が不安定になったとき、私はきっと、

「もう空も見たし、やりたいこともできた。だから病院で長生きしてくれたらそれでいい」

「生きててほしい」って思うかもしれない。

だけど、そのお母さんとお父さんは違ったの。

「たとえ短くても、家で過ごすことが一番」と迷いなく言っていた。

それを聞いて、私もああ…そうだと思った。

病院で最期を迎えるのか、おうちに帰るのか。

「一番の幸せ」は、人によって違うけれど、焦らずに、

何が大切で、どんな場所や状況で一緒に過ごしたいか、考える必要があるなと思った。

2)緊急処置のときは、子どもから離れて見守らなければいけないことがある

あと、これは私がどうしても伝えておきたいことなんだけど、

心臓マッサージ中や救命処置のときは、子どもの手を握ってあげられないかもしれない。

むしろ、処置の妨げにならないように親は子どもの近くにいられないかもしれない。

医療者は、その命を救おうと、ずっと考えながら全力で動いてる。

採血、点滴、処置、レントゲン、手術室への移動……

1秒、1分が勝負の世界だから、

「子どもに触れて応援したい」という親子の大切な時間を持てないこともある。

もしその時間が「最後の時」になったとしたら、

それは本当に“あっという間”に過ぎていってしまう。

3)CPRは根本的な治療ではない

それからもうひとつ、伝えておきたいことがある。

CPRは、残念ながら根本的な治療ではない。

つまり、心臓や体の状態を「治す」わけではなくて、

“とにかく命を一時的につなぐための医療”。

たとえば、心臓そのものがすでに弱っていて、

もとの機能がもう回復しない状態だったとしたら──

一度CPRで息を吹き返しても、また同じような危機が訪れる可能性が高い。

そしてCPR後はICUに行くことが多いから、入院が長引いて、家族の時間が少なくなることもある。

もちろん、もう一度だけでも…と願うことは、とても自然なこと。

「また家に帰ることを目標にしたい」っていう希望があるのも、痛いほどわかる。

自己心拍が再開したあとの治療やその先にある生活も、医師に確認して、想像してみるのは大切だと思う。

私の決断

たとえどんな姿になっても、ずっと一緒にいたい。

その気持ちはずっと変わらない。

でも、CPRをしたことで後悔することもあるかもしれない。

私自身の“今のところの結論”はこう。

1)そばにいないとき

私が、そばにいないときにおこったときは、

”そのときにならないと決断はできないけど、基本的には医師や看護師の判断に任せたい。”

でも、たとえ前もって方針を決めていたとしても、

緊急のときには、基本的にはすぐ家族に電話が来る。

「今から来てください」とか、「この方向でいいですか?」と。

そこで方針を変えてもいいんだよ。

やっぱり、現場を直接見てみないと決めきれないこともある。

だから、「そのときにならないと判断できない」っていう人もいるんだよ。

今、悩んでいるあなたと同じようにね。

2)そばにいるとき

そして、私が、もしその場にいて、

心臓マッサージが必要な状況になったら──そこで判断する。

もしくは心臓マッサージは自分でやりたいんだ。

ちょっとおかしな話に聞こえるかもしれないよね。

多分、病院によってはだめと言われることもあるかもしれない。

でも、私の娘には肋骨に弱い部分があって、

他の子と同じように強くやってしまうと、内臓を傷つけてしまうかもしれないの。だから、その場所を避けて、できる限りのことをするつもり。

そんなやり方じゃ効果がないかもしれない。

でも、それでもいい。

私の手で、思いを込めて、痛くない程度に、

できる限りのことをしたいって思ってる。そうすれば、きっと私は後悔しないと思う。

3)大切なこと

もうひとつ。

子どもの治療って、自分ひとりで決めるものじゃないと思う。

どんなに悩んで出した結論でも、あとで「後悔すること」があるかもしれない。

自分が冷静に、様々な視点から考えられていないかもしれない。

だからこそ、医師や看護師、医療スタッフ、そして家族と、みんなで話し合って決めるものなんだ。

すべての人が全力で子どもや家族のためを思っている。

みんなで決めた“非常に大切なひとつの選択”を、我が子へ。

心臓マッサージを“する”か“しない”か──その二択だけではない

最後に、心臓マッサージや電気ショックは、**2分ごとにリズムチェック(心電図での確認)**が入ります。

そのたびに、「続けるかどうか」の判断が医師によって行われるんです。

だから、“永遠に続けるもの”ではなくて、

途中で「ここまででやめる」と判断されることもあるんだよ。

医師によっては、「家族と相談して、もう少しだけ続けてみましょうか」と言う場面もあります。

「2分だけ頑張ってください」

「家族が来るまでだけお願いできますか」

「蘇生はお願いしたいけど、その後の集中治療は控えめにしたい」

そんな“間の選択肢”もある。

もしイメージが湧きづらかったら、医師や看護師に再現してもらうのもいいと思う。

それによって、「思っていたのと違った」と気づくこともあるから。

もちろん、メリットもあれば、デメリットもある。

だからこそ、いろんな視点から考えてみてほしい。

おわりに

『18トリソミーはるの』の本にあった一節。

そこには、「医師であっても、自分の大切な家族のことになると、判断を誤ることがある」と書かれていた。

命のことって、それくらい難しくて繊細で、“愛”が入りすぎてしまうものなんだと思う。

だから、私もあなたに何が正しいかなんて言えない。

ただ、迷いながらでも、考えて、悩んで、

「あなたがその時、素直に感じた選択」をみんなと話してほしいと思ってる。

そして、もうひとつ。

『18トリソミーはるの』の著者のお母さんは、医師であり延命治療を選ばれました。

でも、その選択のつらさや葛藤も、正直に書いています。

「18トリソミーのお子さんを持つママや子どもを育てるすべての母親に命の重み、今が幸せで、少しでも赤ちゃんと素敵な時間を過ごしてほしい」という想いで書かれたそうです。私は読んでとっても良かったと思う。ぜひ、あなたにもプレゼントしたい。

大切なお友達へ

ここまで読んでくれてありがとう。

ごめんね。

もしかしたら、こんなふうにいろんな話をすることで、

あなたの考えに影響を与えてしまうかもしれない。

でも、私はそれでも、あなたに**「判断材料」を渡したかった**。

私もずっと答えが出ないでいたけれど、

こうして書くことで、少しずつ自分の気持ちが見えてきた気がするの。

「どちらを選んでも後悔する」と言われる選択肢の中で、

あなたにも、あなたの“その時の最善の決断”がきっと見つかりますように。

その答えがどんなものであっても、私はずっと応援しています。

そしてね──

あなたのお子さんへの愛は、とても強く伝わってきています。

私も、我が子を心から愛してる。

そして、あなたのことも大切に思っています。

著者の方へ──心からの感謝を込めて

著者の方へ──心からの感謝を込めて

この場をお借りして、感謝をお伝えさせてください。

『18トリソミーはるの』を通して、娘さんとの大切な時間や、医師として、母として悩みながらも選択を重ねてこられたことを知りました。そのひとつひとつの言葉が、私の心に深く響いています。

きっと、過去の記憶を思い出しながら文章にするのは、とても勇気が必要だったのではないかと思います。それでも、誰かのためにと、ご自身の体験を差し出してくださったことに、心から感謝申し上げます。

妊娠中にあなたのブログや本を読みました。あなたの言葉があったからこそ、私は自分の気持ちを整理し、そして大切な友人に伝える勇気を持てました。

本当にありがとうございました。

★この記事が参考になったらクリックお願いします。応援していただけると嬉しいです

にほんブログ村

「18トリソミー はるの 15カ月の優しく切ない日記」

著者:宇井 千穂

かもがわ出版

2014年9月23日発行

★こちらもご覧ください★

No responses yet