はじめ、私はモニターをつけるのが嫌でした。

退院したばかりのころは、状態も安定していたので必要性も感じていませんでしたし、「目で見れば大丈夫」と思っていたんです。

それに、病院ではたくさんの管やモニターにつながれて過ごしていたので、

せめておうちでは、他の子のように医療機器にしばられず、のんびりと、穏やかに過ごしてほしい──そう願っていました。

そんな私が最初にパルスオキシメーターを使用し始めたのは、

子どもが風邪をひき、酸素投与を始めたことがきっかけでした。

その後大きな問題もなく使用していたのですが、

ある日からいきなり寝ている間にSPO2が50%(一般の人ならとても息苦しい状態)まで低下する現象が頻繁に起こり始めたのです。

最初はモニターの異常やたまたまかと思いましたが、

何度も続き、そのうち1時間に1回下がることもありました。

そこで医師に連絡し、てんかんが原因である可能性が浮上しました。

脳波を取り、てんかん治療薬が開始されることになりました。

このように、モニターを使うことで、

普段気づけなかった健康状態の変化を早期に発見することができることを実感しました。

今回はパルスオキシメーター(モニター)を使うことのメリット・デメリットについて紹介します。

パルスオキシメーターとは?

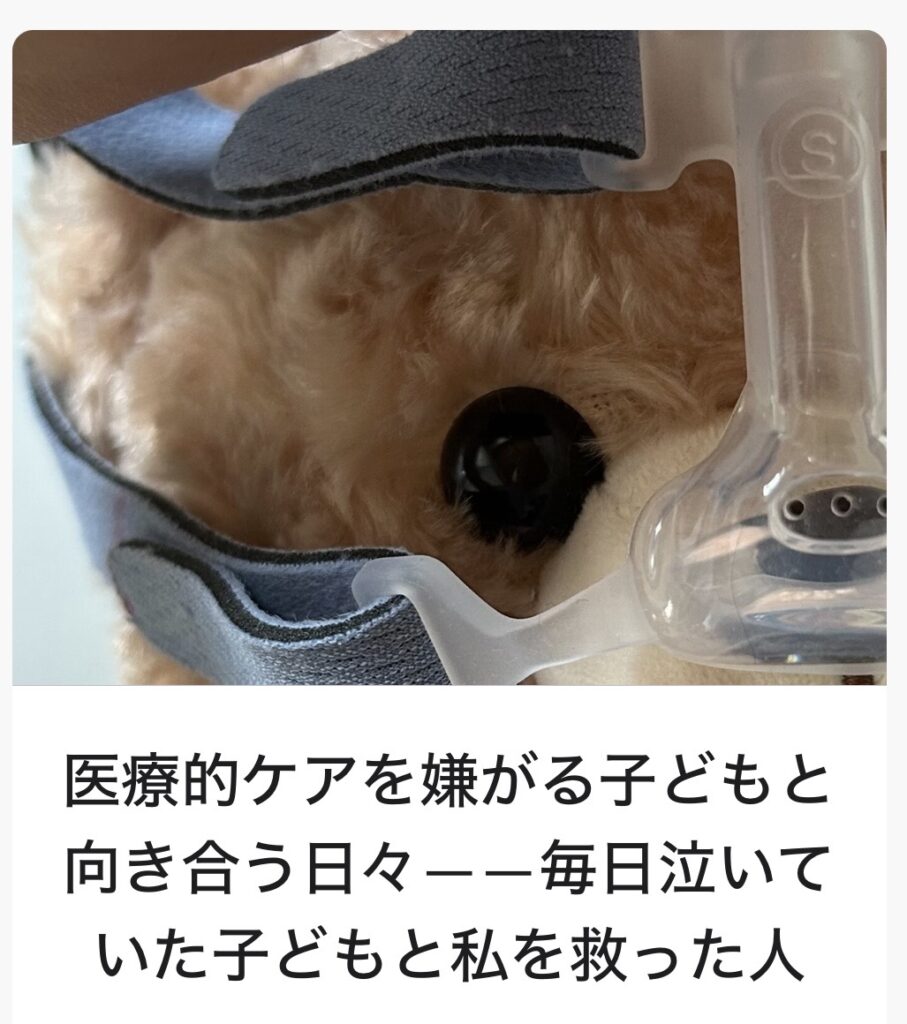

パルスオキシメーターは、血液中の酸素飽和度(SPO2)と脈拍を測定する機器で、

通常は指や耳たぶに装着します。

しかし、私の子どもは、指が小さく、パルスオキシメーターを指や耳たぶに装着するとすぐに外れたり、

不安定になることが多く、安定した測定が難しいと感じていました。

そのため、足背に装着することにしています。

足背は、他の場所と比べても比較的安定しており、

パルスオキシメーターがしっかりと装着できるため、正確な測定が可能です。

装着場所によって測定の精度が変わることもあります。パルスオキシメーターを正しく使用するためには、医療スタッフと相談し、子どもの体に合った場所を見つけることが大切です。

SPO2の正常値とは

SPO2は、血液中の酸素の割合を示します。

通常、SPO2の値は95%~100%が健康な範囲とされ、

これが低下すると息が苦しくなり、酸素が不足していることを意味し、

呼吸不全や他の医療的介入が必要なサインとなります。

しかし、医療的ケア児の場合、個々の患者によって目標のSPO2の値は異なります。

私の子どもの場合、医師からSPO2は 80%前後を維持するように言われています。

この指示に従い、酸素で調整を行っています。

私であれば、息が苦しい数値ですが、子どもにとっては快適な数値です。

たとえば60%だと、娘も息が苦しくなります。逆に90%だと心臓に負担がかかり

胸が苦しくなります。

病気をもつ子どもにとってSPO2と脈拍を知ることは、健康状態を知るために非常に重要な指標となります。

パルスオキシメーターの適応

パルスオキシメーターは、呼吸器に問題がある患者や、酸素療法を必要とする方に適用されます。

また心疾患や、脳卒中後や神経筋疾患で呼吸状態が不安定な方などモニタリングが必要とされた場合に

医師から指示がでます。

私自身も、パルスオキシメーターのアラームによって何度も子どもの状態の変化を発見することができました。

パルスオキシメーターのレンタル方法

パルスオキシメーターは、訪問診療や医療機器のレンタルサービスを通じて借りることができます。

もしくは自己で購入する場合もあるので、

主治医・看護師・退院支援の担当者・医療的ケア児支援センター・相談員さんに相談しましょう。

購入するにあたって、自治体によっては購入費助成を行っているところもあります。

モニターを使わない選択肢

一方で、あえてモニターを使わないという選択をする親御さんもいます。

私自身、冒頭に述べたようにはじめの頃はそうでした。

「病院のようにモニターにしばられた生活ではなく、できるだけ普通の子どもと同じように育てたい」

「機械よりも、自分の目と手でわが子の変化に気づきたい」

そんな思いから、モニターを使わずに育てていました。

モニターがなければ、アラーム音にびくびくすることもなく、

コードが絡まったり、機械を持ち歩く煩わしさもありません。

日常の中に「病気を意識させる機械音」がないぶん、気持ちも少し軽くなった気がします。

もちろん不安もありましたが、

子どもの表情や呼吸、肌の色、動きなどをじっと見て、感じて、判断するという時間は、

私にとって「親としての感覚」を信じる大切な経験にもなりました。

実際に、モニターを使わない選択をする親も多く、

医療機器に頼らない育児が良いと感じる方もいるそうです。

しかし、モニターを使うことで、健康状態の変化に早く気づき、適切な対処ができることも事実です。

たとえば──

- 夜間だけ使う

- 外出時は使わず、家の中だけで使う

- 熱があるときや体調が不安定なときだけ使う

など、医師と相談しながら自分たちに合ったスタイルを選んでいるご家族も少なくありません。

モニターのアラームと精神的負担

モニターを使用することには、健康管理のメリットがある一方で、

アラームが頻繁に鳴ることが精神的に辛くなることもあります。

アラームが鳴るたびに不安になり、過度なストレスを感じることがありました。

これが続くと、うつや睡眠不足、精神的な疲労を感じることもあります。

医師と相談して、子どもや家庭の状態に合わせて、無理しない程度にモニターを使うという選択も一つの方法です。

おわりに

モニターを使うことには、多くのメリットがありますが、同時に様々な負担を感じることもあります。

どんな使用方法が最適かは、家族の考えや生活スタイルによって異なります。

モニターは「使うか・使わないか」の二択ではなく、

家族の安心感や生活とのバランスを大切にしながら“必要な場面で上手に取り入れる”という柔軟な使い方もできるのだと思います。

最終的には、子どもと家族が安心して過ごせる環境を整えることが一番の目標です。

医師や看護師と相談して、うまく活用することで、よりよい育児ができるように思います。

★この記事が参考になったらクリックお願いします。応援していただけると嬉しいです

にほんブログ村

★こちらもご覧ください★

No responses yet