みなさんは、医師から

「積極的に治療するか、積極的に治療しないか」

聞かれたことはありますか?

1.積極的治療をするか、しないか

娘が私のお腹の中にいるとき、羊水検査の結果を含めて、

医師から病状説明を受けることになりました。

その場には、産科医が2人、研修医が1人、新生児科医が1人、

産科とNICUの看護師さんがそれぞれ1人ずつ。そして、私と夫。

まだ病名も告げられていない段階だったのに、

「今日は小児科の先生が来ています」と産科医から言われ、

どうしてこんなに人が集まっているのだろう?と

不思議な気持ちになったのを覚えています。

産科の医師から、赤ちゃんに病気があること、

そして今後の治療方針について「一緒に考えていきましょう」と言われました。

そのあと、新生児科の医師からはこう説明がありました。

「過去15年間で、約4割のご家族が積極的な治療を希望され、

6割のご家族は積極的な治療は行わない選択をされています。

積極的な治療を希望される場合、

赤ちゃんは苦しい治療を乗り越えていく必要があります。

ご家族には、できる限り面会に来ていただき、

赤ちゃんを支えてほしいと思っています。

手術が必要になることもあります。

一方、積極的な治療を行わない場合は

侵襲的な処置を避け、赤ちゃんが苦しい時間をできるだけ少なく、

家族と一緒に過ごせるようにケアをしていきます。」

私は、赤ちゃんが苦しい思いをする姿を想像しただけで胸が締めつけられました。

また、今まで病院で看護師として働いてきて、

様々な現場を見てきた経験もあり、

「できる限り苦しませたくない」と強く思い、

私は「積極的な治療はせず、

経管栄養や簡単な呼吸のサポート、愛護的なケアをお願いして、

できるだけ早く一緒に家に帰りたいです。」と伝えました。

でも──

今思えば、「積極的な治療」とは、

具体的にどんな治療なのか、

もっと医師にしっかり聞いておけばよかったと思うのです。

今、私の娘は呼吸器をつけて、おうちで幸せに暮らしています。

だからこそ、あのときもし私が想像していた

「辛くて苦しい積極的な治療」と、

医師の言う「積極的な治療」のイメージが違っていたら、

今頃違う未来になっていたのかもしれない――

そう思うと怖くなってしまいます。

「積極的な治療」のイメージが医師と私たち家族とで、一致しているかは、

正直なところ今もよくわかりません。

でも私は、「積極的にあきらめないで、

娘の命と医療に向き合ってほしい」という思いは、間違いなく持っています。

目次

2.積極的な治療とはなにか

医師から「積極的な治療をするかどうか」と言われたとき、

みなさんは、何を想像しますか?

私は、積極的=延命治療のイメージがありました。

病院で使っている大きな人工呼吸器や心臓マッサージ、たくさんの点滴….

内閣府の平成24年度の調査では、

65歳以上の高齢者の9割が延命治療は行わず「自然にまかせてほしい」と希望しています。

引用:第1章 第2節 3 (4)延命治療は行わず「自然にまかせてほしい」が91.1%

私自身は30代ですが、私も、そう希望しています。

そして、私が嫌なことは、娘にもしたくないと思っています。

積極的な治療とは、

病気の原因に対して働きかけ、回復や改善を目指して行うことを目的に、

医療的介入を積極的に行うことを指します。

たとえば、人工呼吸器、点滴や経管栄養、外科的な手術、NICUでの集中治療などがあります。

中には、赤ちゃんにとって体への負担が大きくなる処置も含まれます。

「命を守る」ための選択である一方で、

その治療が赤ちゃんにとって本当に良いものなのか、

ご家族にとって納得できるものなのか──

その答えは、一人ひとり異なるのだと思います。

3.延命治療とはなにか

では「延命治療」とは何でしょうか。

これは、「命を延ばすこと」を目的とする医療です。

本来なら短かったかもしれない命をできるだけ長く保とうとするものです。

実は、”積極的治療”と医療的行為の内容は同じです。

しかし、”積極的治療”と”延命治療”は、治療の目的が変わります。

| 医療行為 | 積極的治療になりうる例 | 延命治療になりうる例 |

|---|---|---|

| 人工呼吸器 | 肺炎で呼吸不全→回復見込みあり | 脳死に近い状態で呼吸器依存が永続 |

| 抗菌薬投与 | 感染症治療で生存率向上 | 終末期で死亡をわずかに遅らせるだけ |

| 経管栄養(胃瘻・経鼻など) | 摂食障害や回復可能な状態 | 意識が戻らない状態での長期栄養維持 |

| 心臓マッサージ(CPR) | 心筋梗塞などで回復が望めるとき | 終末期・癌末期・老衰などでの蘇生行為 |

| 手術 | 腫瘍摘出、心臓弁置換など | 進行癌でQOLを著しく下げる延命手術 |

| 透析 | 一時的な腎不全、可逆的疾患 | 意識消失・全身衰弱の末期での継続透析 |

「赤ちゃんの人工呼吸器」は、

”治療を続ければ成長や回復が見込める”なら積極的治療。

”何としてでも生きてほしい”場合は、延命治療とされることがあります。

| 観点 | 積極的治療 | 延命治療 |

|---|---|---|

| 対象 | 治療により改善の見込みがある | 治療や回復の可能性が低い |

| 苦痛とのバランス | 苦痛を伴っても治る可能性があるなら選ぶことも | 苦痛のわりに効果が乏しいと判断されることも |

| 判断の基準 | その人にとって「生きることに意味がある」か | 「どこまで延ばすか」「どこで区切るか」の選択が必要 |

私が当初選んだ、「経管栄養や呼吸の簡単なサポート」も、

生まれた時の娘の状況によっては、延命治療になっていたかもしれません。

どこからが「延命」で、どこまでが「積極的治療」なのか──

明確な線引きは難しく、だからこそ、説明と対話がとても大切だと感じています。

4.医療者と家族の“イメージのズレ”がある

「積極的な治療を希望されますか?」

そう聞かれたとき、私が思い浮かべたのは、意識がなく、

体も動かず、鎮静の薬を使われ、

たくさんの点滴や管に囲まれて苦しそうにしている赤ちゃんの姿でした。

呼吸器と聞けば、大きな機械で、気管切開や口に太い管を入れて眠る姿──。

それが私の「人工呼吸器」のイメージだったのです。

※私が想像した人工呼吸器のイメージ(AIで作成したため実物とはかなり異なります)

脳神経外科で働いていた時に使用していた人工呼吸器はもっと大きかったです※

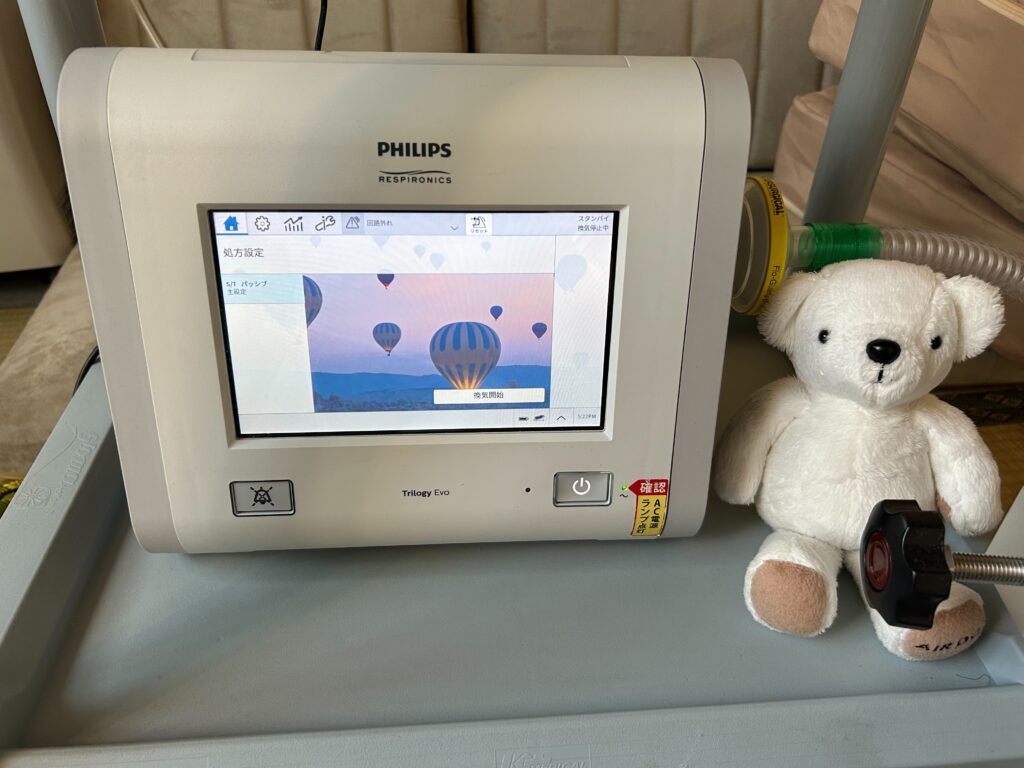

でも実際には、

今の私の娘が使用している「トリロジーエボ」も人工呼吸器でした。

現在、娘はしっかり泣いたり笑ったり、手足も動かしながら、

サポートを受けています。

あのとき「人工呼吸器」と聞いて、私が想像したものとは全く違っていたのです。

こちらがフィリップスのトリロジ―evoです。

※トリロジーエボのマスクを、お人形につけてみました。

| 項目 | 愛護的ケア | 延命治療 | 積極的治療 |

|---|---|---|---|

| 目的 | 苦痛の緩和・安らぎを重視 | 生命を延ばす | 命を救い、回復を目指す |

| 例 | 保温、酸素少量、抱っこ、少量の栄養、痛み止めなど | 人工呼吸器(永続)・経管栄養・点滴などで生命維持 | 外科手術、集中治療、人工呼吸器で呼吸補助など |

| 治療の侵襲性 | 最小限 | 中等度~高 | 軽~高(状態による) |

| 医療者のとらえ方 | 緩和ケア、終末期ケアの一部 | 医療的にできることをして生命を保つ | 医学的に“回復”を目指す治療 |

| 家族の感じ方(例) | 「そっと見守ってほしい」「一緒にいる時間を大切にしたい」 | 「できる限りのことをして生きていてほしい」 | 「しっかりとした治療をしてほしい」「身体が回復してほしい」 |

| ケアの例としてのトリロジーエボ | ❌(該当しない) | ⭕(生命維持目的の場合) | ⭕(回復・救命目的の場合) |

| 家族の気持ちの変化で移行する? | ⭕ はい | ⭕ はい | ⭕ はい(逆方向もあり) |

5.積極的治療を行った感想

愛護的ケアを当初希望していた私たちですが、

現在は娘に合った、苦痛を最小限にした

「積極的な治療」を受けながら日々を過ごしています。

娘は、最初こそ呼吸器を嫌がる様子もありましたが、

その際には無理をせず、すぐに外す対応をしています。

私が想像していたような、“痛くて、辛くて、苦しい治療”ではありませんでした。

今は家族も満足な「積極的治療」を行ってくださる医師に、心から感謝しています。

一方で、同じように”積極的な治療”を選択されて、

気管切開などの処置を受けたご家族の中には、

「想像していたイメージと違った」と感じる方や、

医師との間に葛藤やズレが生まれるケースもあります。

積極的治療のつもりで始めたはずが、

いつの間にか“延命治療”になっているような感覚に陥ることもあるのです。

また「外科的手術」と聞いて、

私は開胸手術や長時間の大がかりな手術を想像していました。

でも、実際には胃瘻(いろう)造設のような比較的短時間の処置も含まれており、

それも医療者の中では「積極的治療」に分類されると、後から知りました。

「そんな内容だったなら、やってあげたかった」

「もっと早く知っていれば、違う選択肢も考えられたかもしれない」

そんな小さな後悔が、今でもふと心に浮かぶことがあります。

私は元看護師ですが、それでも「医療のイメージ」

は医療者にとってもそれぞれ違うと感じています。

初めてこの現実に向き合うご家族であれば、なおさらです。

その“すれ違い”が、のちの後悔につながってしまうこともあるのだと思います。

6.考えが変わるのはあたりまえ

赤ちゃんの病気を知ったとき、私は「苦しい治療はさせたくない」と強く思いました。

看護師として働いてきた経験から、

痛みや不快感のある医療処置を目にしてきたからこそ、

「短命ならば、この子には、できるだけ穏やかに過ごしてほしい」と願ったのです。

だからこそ私は、

「積極的な治療は希望しません。できる限り自然に、愛護的なケアをお願いします」と伝えました。

でも、妊娠中も考えは揺らぎましたし、今もそうです。

顔を見て、声を聞いて、手を握って──

その瞬間、心の中にあった感情が大きく揺れ動きました。

「この子と、もっと一緒にいたい」

「失いたくない」

「苦しい治療でも、乗り越えられるなら、その可能性にかけたい」

そう思ってしまったこともあります。

人の気持ちは、変わるものです。

状況が変われば、見える景色も、感じ方も変わる。

それはごく自然なことで、決して悪いことではありません。

どんなに強い思いを抱いていても、

それが揺らいだり、逆の選択をしたくなる瞬間があっても、

私はそれを「間違い」だとは思いません。

むしろそれは、時間とともに変化し、成長した“新しい自分の考え”なんだと思います。

6.大切にしたいことは

当時の私は、

「変わってはいけない」

「越えてはいけない一線がある」と、どこかで思い込んでいました。

でも今は、

その時々の状況に応じて選択を変えてもいい。

そう思えるようになりました。

医師は「何を選んでも正解です。

子どものためを思う気持ちが大切なんです」

助産師さんは

「お気持ちはどうですか?考えは変わっていませんか?また医師と話しましょうか?」

と、私の思いをそっと引き出してくれました。

実際、私は妊娠中から今も、考えがコロコロ変わります。

でも今、はっきり言えるのは──「今は決断できない」ということ。

医療者にはご迷惑をおかけしてしまうかもしれません。

それでも、これまで悩んできたこと、

その時々の気持ちに正直に向き合いながら、”その時に決めた選択”

をしていきたいと思っています。

おわりに

私の娘の病気は、以前は治療しないことが”優しさ”とされていました。

(もっと知りたい方は、こちらの松永医師のコラムが勉強になると思います「トリソミーの赤ちゃんに「積極治療するな」 クラス分けで見捨てられる命」)

また当初は、積極的治療=娘にとって辛いこと、だと思い込んでいたため、

”積極的な治療”をしていいのか、今までずっと葛藤してきました。

でも、正しい意味を知らず、

私たち家族が希望する治療と医師の考えにずれが生じた可能性もあることに気づきました。

もし今、治療について迷っている方がこの記事を読んでくださっていたら──

私はこう伝えたいです。

あなたが悩んで、涙を流して、

「この子にとってなにが一番いいのか」を真剣に考えて出したその選択は、

決して間違ってなんかいません。

それは、あなた一人が背負うべき「決断」ではなく、

医師や看護師、家族やパートナーと、

一緒に考え、話し合って出した「選択」です。

どうか、一人で責任を抱え込まないでください。

あなたとお子さん、そしてご家族が、

少しでも後悔なく穏やかに、幸せに過ごせますように。

★この記事が参考になったらクリックお願いします。応援していただけると嬉しいです

にほんブログ村

★こちらもご覧ください★

No responses yet